消費者心理分析専門家。株式会社イー・クオーレ代表取締役。米国NLP協会認定マスタープラクティショナー。LABプロファイルトレーナー。

2005年、株式会社ドゥ・ハウス(現・株式会社エクスクリエ)に入社。マーケティングリサーチ部に所属。食品、飲料、化粧品、医薬品、日用雑貨品のメーカーを主なクライアントに持ち、クライアントの課題解決に向けて、定量調査から定性調査まで幅広い調査に携わる。2013年、株式会社イー・クオーレ創業。定性調査をメインの事業に据える。膨大な質的データをわかりやすくビジュアル化することが得意。消費者心理分析専門家として、20年間に500案件以上を受託し、2万人の消費者にインタビューを実施。人の心と脳の仕組みを学び、インタビューに活かすため、心理学・脳科学について学ぶ。心理学的アプローチを取り入れたラポール形成、深層心理を掘り下げるインタビュー手法について研究。エビデンスを踏まえてユーザーを体系的に分類するプロファイリングメソッドを確立。リサーチ結果からより精度の高いセグメンテーションとターゲティングを可能にした。狙うべきメインターゲットに対し、どのような施策を行なうべきかの提言には定評がある。全国各地での講演会や「デジタルマーケターズサミット」への登壇、「MarkeZine」(翔泳社)等の各種メディアに寄稿し情報を発信中。

◆株式会社イー・クオーレHP https://ecuore.co.jp/

著者の関連商品

著者の関連商品

該当件数 1件 : 1~1件目表示

1-

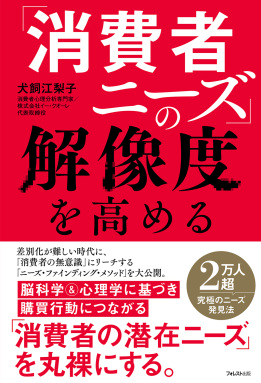

消費者の立場になってみると感じることですが、栄養ドリンクにせよ、洗剤にしろ、家電にしろ、効能や機能などは一定水準を超えており、何がどう違うのか、その差が見えにくくなり、どれを買おうかわからなくなるときってあるものです。消費者心理分析専門家で、本書の著者である犬飼江梨子さんは、「今の消費者は、情報過多で選択疲れしている」と指摘します。それをふまえると、商品開発やマーケティングをする側としては、今まで以上に、消費者のニーズを正確に把握し、ターゲットの問題解決となる商品戦略を打ち立て、売れるコンセプトに落とし込むことが求められているわけです。犬飼さんは今までに2万人以上の消費者の潜在ニーズを掘り起こしてきた人物。そんな犬飼さんが、脳科学と心理学をベースに、これまで培ってきた経験、知識、知恵から導き出した「ニーズ・ファインディング・メソッド」について、豊富な事例を交えながらわかりやすく解説してくださいました。競合他社との差別化や消費者ニーズの把握に悩む経営者、マーケターの方にお役立ていただける1冊に仕上がりました。

POSTED BY森上

View More脳科学&心理学に基づき、

情報過多で選択疲れする消費者……。

購買行動につながる

「消費者の潜在ニーズ」を丸裸にする

技術革新により商品やサービスの差別化が困難になり、

「コモディティ化」が進み続けている……

今、本当の消費者ニーズを反映した

差別化ができない時代です。

そんな時代に、

脳科学&心理学に基づき、

購買行動につながる

「消費者の無意識」にリーチする

メソッドが存在します。

その名は、

「ニーズ・ファインディング・メソッド」。

このメソッドは、

お客様の心の奥底に眠る「潜在ニーズ」を明らかにし、

商品開発やマーケティング戦略に落とし込む方法です。

「ニーズ・ファインディング・メソッド」には、

大きく5つの原則があります。

【原則1】デプスインサイトクエスチョン:

消費者インタビューを通じて、消費者の深層心理を明らかにする究極の質問技法。

【原則2】4セグメント・ブラッシュアップ:

消費者ニーズの解像度を高める、知らなければ損するニーズ4分類理論。

【原則3】ニーズ・ヴィジュアライズ:

発見したニーズを整理し、重要なポイントを可視化する構造的フォーカススキル。

【原則4】ニーズ・フォーカス・コンセプトメイク:

ニーズを売れるコンセプトに変換する翻訳メソッド。

【原則5】販売期待値シミュレート:

売れるかどうか、コンセプトの商品購買確度を予想する手法。

この法則をベースに、

情報過多で消費者のニーズが見えにくい時代において、

消費者のニーズを正確に把握し、

ターゲットの問題解決となる商品戦略を打ち立て、

売れるコンセプトに落とし込む方法を

解説したのが本書です。

本書の著者は、

今まで2万人超の消費者の

潜在ニーズを掘り起こしてきた、

気鋭の消費者心理分析専門家。

今まで培ってきた

経験・知識・知恵から導き出した究極メソッドを、

豊富な事例や図表を交えながら、

わかりやすく解説しています。

◎消費者が本当に求めているニーズを見つける方法がわからない人。

◎消費者調査の結果を効果的にマーケティングに活かせない人。

◎新商品開発のための最適な調査方法を模索している人。

◎消費者のニーズを引き出し、売れる訴求やコミュニケーションを考えたい人。

◎定量調査はよく行なうが、定性調査の経験が少ない人。

◎現在の消費者調査に物足りなさを感じている人。

などなど、

悩めるリーダーや経営者、マーケター必読の1冊です。

気になる本書の内容

本書の内容は以下のとおりです。

はじめに――消費者ニーズの解像度を高める、究極のニーズ発見法

第1章 見えざるニーズを探せ! コモディティ化時代の消費者心理

◎「コモディティ化」「不満なし」の時代の抜け道はどこにある?

◎消費者の無意識に潜む深層ニーズを掘り起こす2つの手法

◎他社よりも良い商品なのに、なぜ売れないのか?

◎消費者が知りたいのは、「機能的な特長」ではなく、「どのように良いのか」──明確にすべき4要素

◎情報過多で選択疲れする消費者

◎「能動的」から「受動的」にシフトした消費者の購買行動──4つの要因

◎選択疲れの消費者に訴求する3つの視点例

◎行動の95%を支配する「無意識の力」

◎消費者は自分のニーズがわかっていない!?──ニーズの発生モデル

◎イノベーションのヒントをつかむ3つの未充足ニーズ

◎【未充足ニーズ①】実現を望むが、まだ叶っていないニーズ──真の未充足ニーズ

◎【未充足ニーズ②】満たされているが、さらなる向上を求めるニーズ

◎【未充足ニーズ③】新規性を求めるニーズ

◎隠れたニーズ発見の3つの視点

第2章 「深層消費者ニーズ」を丸裸にする――「ニーズ・ファインディング・メソッド」の全体像

◎「ニーズ・ファインディング・メソッド」の5原則

◎真のニーズを捉えたいなら、定性調査一択

◎消費者のニーズを、3段階で構造的に理解する

◎3つのニーズの詳細

◎な消費者ニーズに応えるベネフィット表現の重要性

◎「機能の説明」は「ベネフィット」ではあらず

◎ニーズを把握するときは、まずは顧客のセグメントから

◎顧客セグメントごとに、調査課題を設定する

第3章 「ニーズ・ファインディング・メソッド」を実践する

【原則1】デプスインサイトクエスチョン

本当のニーズを調べるための「無意識領域調査」の実践法

◎ニーズを把握するためのスタンダードな聞き方

◎自社のヘビーユーザーへの聞き方

◎未顧客(認知非購入者、未認知者)への聞き方

◎生活文脈の中で商品ニーズを掘り起こす

◎【事例】「パン」の商品ニーズを掘り起こす

◎プロセス感情の言語化で、潜在的ニーズが見える

◎プロセス感情の言語化に向けた聴取法

◎【事例】食器用洗剤を使用するプロセス感情を明らかにする

◎言葉の意味を深掘りしたいなら、メタファーで捉える

◎【事例】スキンケア商品をメタファーで捉える

◎メタファー画像は、用意するのがいい? 出してもらうのがいい?

◎真のニーズを捉えたいなら、ニーズの上位概念を聞く

◎BEニーズを抽出する方法

◎【事例】クリームチーズでBEニーズを引き出す

【原則2】4セグメント・ブラッシュアップ

消費者ニーズの解像度をさらに上げる、知らなきゃ損するニーズ4分類理論

◎人間の本質がわかる10の根源ニーズ

◎時代とともに変わるニーズと、10年後も売れる商品をつくる秘訣

◎時代とともに変わってきた4つのニーズ

◎ロングセラーコンテンツに求められる4つの視点

◎あなたの顧客はどのタイプ?──ニーズ4分類理論

◎4つのニーズの内容

◎4象限各タイプの特長

◎4分類理論でニーズを整理する

◎【事例】ニーズを4分類理論で整理して、レシピ企画・コンテンツ作成に役立てる

◎ニーズ4分類理論でセグメンテーションを行なう

◎【事例】エンタメやゲームに求めていることを探る

【原則3】ニーズ・ヴイジュアライズ

商品価値構造マップをつくれば、なぜ商品が売れているかが明らかになる

◎エンドベネフィットを、3段階で構造的に理解する

◎「記憶に残る体験価値」の威力

◎エンドベネフィットを明確にするための「ラダリング法」

◎【事例】「1本満足バーPROTEIN」をラダリング法で解析

◎商品の価値を整理すると、自社のUSPが見えてくる

◎4つのステップで分析する

◎USPを特定するときのポイント

【原則4】ニーズ・フォーカス・コンセプトメイク

フォーカスしたニーズから、売れるコンセプトを考える翻訳メソッド

◎誰でも簡単にコンセプトをつくれる! 「コンセプトメイキングフォーマット」を公開

◎コンセプトを考えるための必須3要素

◎「消費者ニーズ」から「商品コンセプト」を作成する手順

◎コンセプトフォーマット記入のポイント

◎「購買喚起ワード」とは何か?

◎ニーズを価値ある商品に変換する10の引き出し

◎2つの思考タイプを意識して売れるコンセプトをつくろう

◎「目的達成型」の消費者へのアプローチ

◎「リスク回避型」の消費者へのアプローチ

【原則5】販売期待値シミュレート

コンセプトの商品購買角度を調べて、方向性を考える

◎作成したコンセプトを評価する「コンセプト・スクリーニングテスト」

◎商品の成功確率を高める「コンセプト・スクリーニングテスト」の実施方法

◎定性調査でコンセプトをブラッシュアップする

◎価格評価を提示するタイミング

◎定量調査で「売れるコンセプト」かどうか、商品購買角度を調べる

◎定量調査の結果分析における設定すべき判断基準の指標

◎コンセプトを絞り込むときは、誰に評価されたかで判断する

◎「売れるか、売れないか」推計値を出して市場ボリュームを算定する

第4章 失敗事例から成功法則を理解する

◎シーズ起点の新商品が陥りがちなターゲット不在のプロダクト

◎【失敗事例】効果をイメージできなかった新成分の化粧水

◎【失敗事例】欲張りすぎた? 多機能炊飯器の落とし穴

◎C/Pギャップが生まれると、リピート購入してもらえない

◎【失敗事例】誇大表現によるパフォーマンス不足の補正下着

◎【失敗事例】消費者の期待とズレるスキンケア・ヘアケア製品

◎失敗事例から見えてくること①

◎こだわりすぎて売れなかった!? 消費者ニーズとのズレがもたらす失敗

◎【失敗事例】本格的すぎて手間がかかりすぎた冷凍パン

◎【失敗事例】素材にこだわりすぎたクラフトビール

◎失敗事例から見えてくること②

◎No1があふれすぎて、効果が弱まっている

◎「社会的証明」を使うときの注意点

◎他社の後追いで迷子になる? 模倣商品開発の落とし穴

◎【失敗事例】家電メーカーが模倣した掃除機

◎失敗事例から見えてくること③

第5章 「購買喚起ワード」で商品が売れた成功事例

◎「オノマトペ」は、なぜ購買喚起ワードとして強いのか?

◎「オノマトペ」を使ったヒット商品を分析

◎伝わりにくい・既視感のある商品特徴をメタファーで表現する

◎「メタファー」を使ったヒット商品を分析

◎「どうなりたいか、どうなれるか」 感情にフォーカスした訴求

◎「感情アプローチ」を使ったヒット商品を分析

◎リアルなシチュエーションが、購買喚起につながる

◎「リアルなシチュエーション」を使ったヒット商品を分析

◎結局、一番強いのは「新技術」

◎「新技術」を使ったヒット商品を分析

◎「コモディティカテゴリー」は、「効能」で一点突破

◎「効能」を使ったヒット商品を分析

第6章 自分事化で、消費者ニーズがわかるようになる

◎今の訴求で、あなたはその商品を買いますか?

◎昔の自分に聞いてみよう

◎機能や価格だけで売ろうとしていないか?

◎「感情が動いた体験」だけが「情緒価値」をつくることができる

◎消費者として心を動かされた商品体験①──期待を超えたおせんべい「瀬戸しお」

◎消費者として心を動かされた商品体験②──ニッスイ「ちゃんぽん」冷凍食品

◎「ちょっとした期待を超える」レベルで、「情緒価値」は十分生まれる

◎なぜ「自分感覚」と「消費者感覚」を重ねることが大事なのか?

おわりに――世の中に、フィールドマーケターを増やしたい

該当件数 1件 : 1~1件目表示

1