著者の関連商品

著者の関連商品

-

お待たせしました!「メタ無意識」という概念を提唱し、大反響を呼んで5万部を突破した梯谷幸司『なぜかうまくいく人のすごい無意識』実践編が出ました。実践編の位置づけではありますが、この本を読むだけで梯谷メソッドは100%理解できる作りになっています。よりパワーアップしたコンテンツとお考えください。

POSTED BY寺崎

View More脳と潜在意識のメカニズムを熟知して

この本は「潜在意識」、

その無尽蔵なパワーをフル活用する!

さらには私たちのすべてをコントロールしている

「メタ無意識」の領域にアプローチして、

誰もが豊かな富を引き寄せていくための

自己変革プログラムを初公開したものです。

タイトルのとおり

「無意識を鍛える」ための実践的な方法を

徹底してお伝えします。

ところで、意味のわからない法律や、

納得がいかないルールを、

ずっと守り続けなければいけないと言われたら、

あなたはどう思いますか?

おそらく「ふざけるな!」と思うでしょう。

それと同じことを、あなた自身が、

自分の潜在意識にやっているとしたらどうでしょうか。

「お金を稼ぐ意味がわからない」

「何のために収入を増やせばいいのかわからない」

潜在意識はそう思っているのに

「とにかく収入を増やせ!」

と指示を出しているかもしれません。

あなたが意味のないことをやらされると

抵抗するように、潜在意識も抵抗します。

もしあなたが、現在の収入に満足していないとしたら、

そんなことが起きている可能性があるのです。

目的が明確でないと、

脳も潜在意識も何をしたらいいかわかりません。

「メタ無意識」を操作して

前著『なぜかうまくいく人のすごい無意識』では、

富を集める人格を手に入れる方法

私たちの背後にあってすべてを左右している

「メタ無意識」について解説し、

おかげさまで大反響を呼びました。

この本のテーマは、

この「メタ無意識」を富に活用することです。

しかし、単にお金を稼ぐことが目的ではありません。

「富を集め、充満させる人格をつくる」方法を伝えたいのです。

ここでいう「富」とはお金のことだけではありません。

富をもたらす人、チャンス、環境、考え方、健康状態……

ありとあらゆる事象に「無意識」は関与します。

富を集め、充満させる人格となって、

世の中に求められ続ける人になる。

そのためのトレーニング方法を

5つのステップにしてお伝えします。

本書の目次

はじめに/潜在意識は腕のいいタクシーの運転手

・イントロダクション/「無意識」を人生の味方につける

あなた自身が理不尽な潜在意識の主人になっていないか?

限界という名の思い込みが高い収入を得られることを妨げている

「未来への意識」と「人格の大きさ」が収入に比例する

大転換を迎える世界で「選ばれる人」になるには?

重要なのは「いけるかも」という感覚

・ステップ1/無意識を鍛えるための準備体操

STEP 1-1 あなたの1~30年後の将来像を描く

STEP 1-2 過去の失敗は何のために必要だったのか?

STEP 1-3 「未来の記憶」「本当の自分」を思い出す

STEP 1-4 ベストなタイミングで潜在意識にアクセスする

STEP 1-5 未来に意識を置く

STEP 1-6 「自分の売り」をあぶり出す

STEP 1-7 「必要なリソース」を洗い出す

STEP 1-8 「何のためにそういう自分でいたいのか? 」を探る

STEP 1-9 そこに「自己決定感」はあるか?

・ステップ2/メタ無意識を自在にコントロールする

STEP 2-1 自分の「メタ無意識」を調べる

STEP 2-2 「背景のルール」として働くメタ無意識

STEP 2-3 自分の「クライテリア」を操作する

STEP 2-4 「本当の自分」でいるための予算はいくらか?

STEP 2-5 自分の人格構造をコントロールする

STEP 2-6 「自信度合い」を自分で管理する方法

・ステップ3/無意識を鍛える実践トレーニング

STEP 3-1 1日の行動・生活戦略を見直す

STEP 3-2 新たな人格で1日を過ごすトレーニング

STEP 3-3 絶対的自我を育てるトレーニング

STEP 3-4 脳を慣らして限界を超えていく方法

STEP 3-5 確信度合いのスケーリング・クエスチョン

・ステップ4/自分の思いどおりに現実世界を書き換える

STEP 4-1 脳と無意識にマインドトリックを仕掛ける

STEP 4-2 未来からみた「過去」をつくる

STEP 4-3 自分の「思い込み」に合わせて世界をチューニングする

STEP 4-4 脳の海馬と前頭前野を調整する

STEP 4-5 「マイナス思考戦略」で避けたいことを洗い出す

・ステップ5/集合的無意識にアクセスして「答え」を得る

集合的無意識にアクセスして自分の中にある答えを導き出す

気づいたことのメモを蓄積して分析する

潜在意識が集めてきたヒントから行動に移す

・おわりに/無意識にとっては1万円稼ぐのも1億円稼ぐのも同じ -

神社やパワースポット好きのみなさんに朗報です!本書は自分がいま立っている自宅やオフィスを「パワースポット化」する具体的方法をはじめて紹介したものです。著者の上田サトシさんは、世界的にも有名なスピリチュアルの名門校で研鑽を積んだ、人や空間をヒーリングするプロフェッショナル。ぜひ、お試しください!

POSTED BY寺崎

View More「パワースポット」は再現できるのか?

「パワースポットに行くとなぜか元気が出る」

「パワースポットに行くとすがすがしい気分になる」

「パワースポットに行ったらモヤモヤとした問題が解決した」

「パワースポットに行ってから運気が好転した」

そんな声をよく聞きます。

事実、パワースポットには、

高いエネルギーが充満しています。

そのエネルギーのシャワーを浴びることで、

心や身体の力が活性化するのは間違いありません。

心が活性化すれば、精神力が高まるばかりか、

集中力や理解力、代謝や免疫力が高まります。

仕事や子育て、人生などを

前向きに捉えられるようになり、

運気が好転するのもうなずけます。

このパワースポットの力を

自宅や店舗、事務所などで再現できないだろうか?

これが本書の目的です。

「パワースポット」は誰にでもつくり出せる!

結論からいってしまえば、

~パワスポ化実践メソッド36収録~

あなたの暮らしの場に

パワースポットをつくりだすことは可能です。

わざわざ遠出して、

話題のパワースポットに出向かわなくても、

あなたの暮らしを改善することができるのです。

本書では、自分のいる空間に

そのパワースポットを生みだすノウハウを紹介し、

手順を追って自分でできる方法を初公開します。

長くアメリカで活躍した瞑想家の上田サトシ氏は

これまで多くの家庭環境の改善、健康の改善、

集客の向上、売り上げ向上など、

あらゆるニーズに応じて、

パワースポットをつくりだしてきました。

本書はその具体的ノウハウを初めて公開したものです。

本書の目次

CHAPTER1 パワースポットの正体とは?

パワースポットは 本当に実在するのか

もともとはみんな宇宙のエネルギーとつながっていた

現代人の悩みはすべて空間ヒーリングで解消できる

気合いや根性、ビジネススキルでは解決できない心の問題

空間を変えるには自分自身の「思い」を変える必要がある

CHAPTER2 空間をアップデートして運気を向上させつづける方法

空間の浄化は、「運勢」の浄化である

パワースポットは人や空間を大きく成長させる

意識を変えて空間も変える、空間を変えて意識を変える

驚くべき効果のある「グラウンディング」瞑想法

すべての物や出来事に「神」が宿る

CHAPTER3 パワースポットは誰でもつくれる

「グラウンディング」がなぜ「結界」を生み出すのか

空間ヒーリングでパワースポットをつくりだすプロセス

CHAPTER4 パワースポットをつくる実践メソッド36

水晶 人生の停滞感を一掃する力を持つ

ダウジング 成功の確信をつかむ

黄色のもの 最強の黄金色

水 女性を守るパワーアイテム

塩 浄化力が強く神様が宿る

植物 惜しみないパワーをくれる自然アイテム

山 巡れば強運が手に入る

先祖供養 共に励まし共に成長する

神棚 おろそかにする人は不調に見舞われる

お札 神様と家をつなぐサテライト

香り 空気を入れ替えて、徹底的に大掃除

音 楽器と音楽で神様を呼ぶ

龍 自然のエネルギーを味方につける

物件探し ネットに頼らず五感で探す

周辺環境 物件の周りを居住者目線で散策

坂 文化は坂の上から生まれる

集客 人々が集う空間を確保する

デッドスペース 使えない空間をつくらない

動線 あの店はなぜ 「入りにくい」のか?

障害物 壁を破りエネルギーを循環させる

私有物 店舗・事務所に私物はNG

不要品 いらない物は置かない

更衣室 思い切って更衣室をつくる

仕切り 隣接店鋪とエネルギーを分ける

広告物 招き入れるエネルギーを強化する

残留思念 物置に放り込んでも解決しない

イベント 商売繁盛のはじめに、まず理念あり

土地選び 何よりも直感で土地を見極める

磁力 磁場の乱れは最重要チェック項目

神社 神社は祀っている神様を確認するべき

井戸 神様が宿る場所を埋めていませんか?

水辺・湿地 水気には霊が集まりやすい

地形 できるだけ避けたい地形について

事件・事故 不意な出来事が起きやすい土地

結界 オーラを強化して邪を寄せつけない

たましい 心を開いて運気を呼び込む -

起業に関する本はたくさんありますが。中を見ると自己啓発的な内容が多く、肩透かしをくらう人も多いのではないかと感じていました。そこで本書ではメンタル面はもちろん、実務的な内容もふんだんに盛り込み、「使える」本を目指しました。「いつ・どこで・何をするか」を明確にしていますので、これから起業したいと考えている人にとっては、本書を読むことが一番の起業シミュレーションになるはずです。

POSTED BYかばを

View More驚異の起業2年後生存率80%!

起業ブームになって久しい昨今ですが、日本の起業家の起業後2年間の生存率は20%、5年後に至っては5%を下回ると言われています。

起業コンサルタントが教える、生き残るためにやるべきこと・やってはいけないこと。

起業を考えはじめるとき、誰もが「自分だけは大丈夫」と思いがちですが、95%の人が脱落している現実の前では、それはあまりにも楽観的であることに気づくでしょう。

そこで、本書では実務・メンタル両面から、残り5%の勝者になるためのノウハウを、以下の3つのフェイズに分けてお伝えしていきます

フェイズ1 起業準備

フェイズ2 起業後2年間

フェイズ3 5年間の事業継続

起業をして、事業を軌道に乗せるには、経営者としてしなければならないことがたくさんあります。

しかし、それを1つ1つ虱潰しにしたところで効率的とはいえません。

したがって本書では、限られた時間の中で、「いつ、どこで、何をするか」を明確にした構成になっています。

そしてそれを忠実に行えば、失敗要因を限りなくゼロにすることができるのです。

起業コンサルタント(インキュベーター)である本書の著者がサポートした起業の2年後の生存率は、なんと平均を大幅に上回る80%を継続。

起業をゴールにするのではなく、起業前はもちろん、最も変化が激しい起業後2年間を徹底的にサポートし、3年目以降の経営を安定軌道に乗せるためのフォローするコンサルティングをしてきたからこその実績です。

その中で見えてきた、成功する人がやっていること、失敗している人がやってしまうことのすべてをお伝えします。

実務面・メンタル面の両方をフォロー

起業関連本の多くは、その「手軽さ」がアピールされ、実務的なものよりも、自己啓発的な内容の本が目立っています。

一歩踏み出すことをためらっているような人の背中を押す分には効果的でしょう。

しかし、多くの起業家が脱落している現実にも向き合い、リスクや実務的な作業を知ることも、同様に大切なはずです。

したがって本書では、メンタルや知識、そして実務の両面から過不足なく解説しています。

本書で解説している「成功する人」「失敗する人」の主な例

◆成功する人はやりたい仕事の嫌いなところを探す。

◇失敗する人は嫌いな仕事を好きな仕事と勘違いする。

◆成功する人は自己資金を最後まで使わない。

◇失敗する人は最初から自己資金を投入する。

◆成功する人は複数の資金調達先を確保し、ランウェイを長く設定する。

◇失敗する人は1カ所からの資金調達先で満足し、ランウェイを短く想定する。

◆成功する人は起業前の仮説を疑うことができる。

◇失敗する人は起業前の仮説に疑いを持たない。

◆成功する人は価格競争を避け、商品単価を上げる。

◇失敗する人は価格競争に陥り、安易に値下げをする。

◆成功する人は課題を分析してキラーコンテンツをつくろうとする。

◇失敗する人はキラーコンテンツは勝手に生まれると思っている。

◆成功する人は黒字でも資金調達する。

◇失敗する人は赤字になるまで資金繰りを考えない。

◆成功する人は損益分岐点の管理を怠らない。

◇失敗する人は売上計画のみに囚われる。

◆成功する人は利益を計上した決算書の作成を依頼する。

◇失敗する人はとにかく節税した決算書の作成を依頼する。

…etc.

目次

まえがき 3つのフェイズから考える生き残る起業

フェイズ1 起業準備 起業=ゴールではない

フェイズ2 起業後2年間 安定軌道に乗せるためのサバイバル

フェイズ3 5年間の事業継続 絶対に負けない経営力の育て方

あとがき 誰かができたのなら、必ずあなたにも -

View More

引き寄せの源流 エイブラハムの教え-意図的に人生を創造するパーフェクトガイド-

意図的な人生の想像をゼロからあなたも体感できる!

理論と実践のプログラムが超人気ブロガー、Happy氏の監修により3年ぶりに日本に上陸しました!

巷に溢れている引き寄せメソッドや願望実現法の中で

あなたはどのようなものをご存じですか?

・アファメーション

・瞑想

・マインドフルネス

・タッピング

・インカンテーション

・思考の現実化

・ビジュアライゼーション

・新月の願い

・感謝

など様々なものが思いついたのではないでしょうか。

他にも、この中をいくつかを掛け合わせたメソッドや名前は同じでもやり方が全然違うメソッドなど例を挙げると枚挙にいとまがありません。

このように多くの引き寄せメソッドや願望実現法が溢れていますが、これ自体は、決して悪いことではありません。

自分の願いを叶えたい、成功したいと思うことは素敵なことです。

しかし、問題なのは引き寄せには

必ず知っておかなければならない本質があることを

多くの方は知らないということです。

その本質抜きでは、当然効果を感じられず

自分に合ったメソッドすら見つけることもできないのです。

・〇〇万人以上の人生を変えたメソッド

・誰でも簡単にできる〇〇メソッド

・〇〇するだけのメソッド

など、

多くの引き寄せメソッドを試しているのに

結果がでないという人をよく耳にしますが、それは単に本質を知らされていないからです。

「引き寄せには3つの本質がある」

ザ・シークレットの原点でもある『引き寄せの法則 エイブラハムとの対話』の著者であるエスター・ヒックス氏は

「引き寄せには3つの本質がある」と語っています。

その3つ中でも最も強力な本質と言われているものとは、

我々は良いことも、悪いことも引寄せてしまう万有引力の世界に生きているという本質です。

引き寄せの法則は、自分が意図していることも意図したくないこともすべて引き寄せてしまうのです。

・絶対にそうなってほしくないと思っていたのに、なってしまったこと

・やりたくないと思っていた役割が自分になってしまう

・心配していたことが起こってしまう

確かにこのような経験があったな!と思い当たる節があると思います。

実は、このようにどの引き寄せの法則にも血液とも言える大切な源流が流れていたんですね。

残りの2つの本質は・・・

是非とも詳細ページからご覧ください!

たった3つを知るだけで

どんなメソッドを使っても、あなたが望む良いことだけを引き寄せられるようになるのです。

━━少し想像してみてください。

もう苦労せずに望んだものを引き寄せられるようになった自分の姿を。

なんだかワクワクしませんか?

あなたも、この3つの本質を手にして、意図的な創造を起こせる人生を手に入れませんか? -

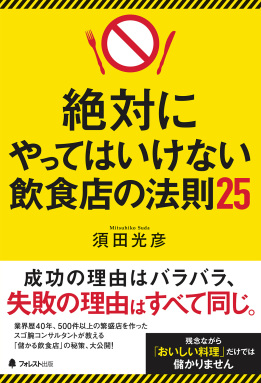

お気に入りの飲食店がいつの間にか閉店してしまっていた……そんなさびしい目にあったことはどなたにも経験があるでしょう。

そのたびに、「えっ、あんなにおいしいお店だったのに」「いつもお客さんがたくさん入っていたのに」と意外に思っていたのですが、今回この本を担当して、その謎が解けました。

要は、ほとんどのお店が「経営を継続するのに必要な、売り上げと利益をあげられなかった」からなのですが、なぜ、多くのお店が売り上げと利益をあげられないのか?

その最大の理由は、お店のレイアウト(席数、フロアと厨房の広さのバランス)にあります。結局、お店を維持するのに必要な客数を確保できなかったということで、味以前の問題だったのです。

これを知ってからというもの、今では外食をするたびに、そのお店のレイアウトが気になって仕方ありません。また、儲かっているかどうかもわかるようになってしまいました。

素人の私ですら、本書のおかげでこのレベルに達したくらいなので、すでに飲食店を経営されている方、お勤めになっている方、そしてこれから独立して自分のお店を開業しようという方にとっては、本書で紹介された数々のノウハウはとても貴重な情報になることは間違いないと思います。

ぜひ、ご活用いただけると幸いです。

POSTED BY貝瀬

View More大手チェーンから個人店まで、のべ500件以上の繁盛店を作った

飲食店の1年以内の廃業率は34.5パーセント、

業界歴40年以上のコンサルタントが「失敗しない飲食店の法則」を大公開!

さらに約70パーセントのお店が5年以内に廃業する――

すでに、飲食店を経営している方、お勤めになっている方、

あるいは、これから独立して自分のお店を開こうとしている方たちにとって、

非常にきびしい現実があります。

すでにお店を経営している方のほとんどは

毎日がんばって働いて、わずかな時間の合間に新メニューを開発し、

知恵をしぼって1人でも多くのお客さまにご来店いただく施策をするなど、

いろいろと努力をなさっているかと思います。

それにもかかわらず、なかなか成果が出なくて(思ったように売上・利益をだせなくて)

悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

でも実を言うと、

「繁盛するお店」「継続するお店」の作り方は意外と簡単なのです。

要は「失敗しないようにすればいい」のです。

「当り前じゃないか!」という声が聞こえてきそうですが、事実なので仕方ありません。

でも、ほとんどの方が「失敗しない方法」をご存じないのも事実です。

成功したお店の「成功の理由」はバラバラですが、

失敗したお店の「失敗の理由」はどのお店にも共通しています。

その「失敗の理由」を知り、回避するだけで、

あなたのお店は、繁盛店や「長く続くお店」になります。

これまで大手チェーンから個人店まで500件以上の繁盛店を作ってきた

飲食業界歴40年以上の須田光彦さんが「失敗しない飲食店経営の方法」「繁盛店の作り方」をお教えします。

たとえば、本書でご紹介するノウハウは、

□1日当たりの必要売り上げ数に応じて席数を確保する

□客数の予想をするときは「満卓率」と「満席率」を使う

□6人用テーブルは使わず、2人用、4人用テーブル、ソファー席を活用する

□お客さまの人数に応じた「ゾーニング」をする

□「集客商品」と「利益獲得商品」の2つを用意する

□店舗、商品、メニューのコンセプトはとことん作り込む

□新メニューを開発するときは「試作」→「試食」→「テストマーケティング」をする

といったことです。

こうすることで

店の運営が健全になり、スタッフの待遇を上げることができ、

それによって料理やホールサービスの質が高まり、

お客さまにこれまで以上の高い価値を提供できるようになるでしょう。

飲食業界にかかわる方は必読の1冊です。

気になる本書の内容

本書の内容は以下のとおりです。

はじめ ――「成功する方法」の前に「失敗しない方法」を学びましょう

序章 多くのお店はなぜ「1年以内」に廃業してしまうのか?

――あなたのお店の危険度がすぐにわかる3つの質問

◎自分にとっての「理想のお店」を作ってはいけません

◎お客さまが求めているのはどんなお店ですか?

◎3つの質問ですぐにわかる! 失敗するお店の条件

◎繁盛店のお客さまから、そのお店に対する不満を聞き出せ!

◎なぜ、そのお店は、そのレイアウトもうカリスマリーダーはいらない

第1章 〈お店作りの「やってはいけない」〉

ひとめでわかるダメなお店、このお店はいったい何屋さん?

◎法則01 お客さまが入店しづらい「カッコいい店」「寒色の外観」

◎法則02 「業態」と内装がミスマッチなお店は失敗する!

◎法則03 「安いから」と居抜きの物件を選ぶと、あとで必ず後悔します〈居抜きのワナ その1〉

◎法則04 厨房の広すぎるお店、中央にあるお店は儲かりません〈居抜きのワナ その2〉

◎法則05 お客さまがゆったりくつろげるお店にすると、あなたがゆったりくつろげません

◎法則06 6人用テーブルをたくさん置くほど、お客さまを取り逃しますよ

◎法則07 「お好きな席にどうぞ」はお客さまとお店の両方にデメリットがある!

◎成功の鉄則01 超実践的な「売り上げの公式」と「勝てる事業計画」の立て方

第2章 〈料理とメニューの「やってはいけない」〉

「おいしい料理」ではなく「売れる商品」「儲かる商品」を作ろう

◎法則08 「おいしい料理」と「売れる商品」はまったくの別物です

◎法則09 「原価率30パーセント」を守っていたら、儲かるものも儲かりません

◎法則10 売れ筋商品と死に筋商品を正確に把握できていないと利益を確保できません

◎法則11 料理人は料理を作るのは得意ですが、「メニュー」は作れません

◎法則12 グループでいらしたお客さまに同時に料理を提供できないお店は嫌われますよ!

◎法則13 最初から全力で作り込んだ新商品は、ほぼ確実にお客さまにそっぽを向かれます

◎成功の鉄則02 店舗、商品、メニューのコンセプトはとことん作り込み、全員で共有しよう!〈コンセプトその1〉

◎成功の鉄則03 コンセプトを作るための基本的な考え方を知ろう〈コンセプトその2〉

第3章 〈接客とスタッフ教育の「やってはいけない」〉

お客さまとスタッフの両方にとって楽しいお店になっていますか?

◎法則14 テンションが高い店長は、業績を頭打ちにしてスタッフの離職率を高めます

◎法則15 もしかして「従業員を教育してもムダだ!」なんて思っていませんか?

◎法則16 仲よしグループとチームワークの違いはわかっていますか?

◎法則17 いくらマニュアルを作っても、正しく運用・活用ができていなければ無意味です

◎法則18 お客さまが「おすすめはなんですか?」と聞く理由はわかっていますか?

◎法則19 マニュアルや台本を使わずにスタッフがおすすめ上手になる方法

第4章 〈集客の「やってはいけない」〉

値下げや広告ではなく「高い価値」を提供すればお客さまは集まります

◎法則20 思いつきの「値下げ」は「売り上げが伸びる」どころか客足が遠のきます

◎法則21 アルコールドリンク(生ビール以外)をきちんと売らないお店は儲かりません

◎法則22 「みんなに好かれるお店」を目指すと「誰にとっても魅力のないお店」になります

◎法則23 新規にオープンしたお店に最初からお客さまを集めてしまうと大変なことになります

◎法則24 集客コンサルタントによる“一時的な”売り上げの伸びに頼ってはいけません

◎法則25 自分のお店の前に行列ができたら、「渋滞店」になっている可能性が大!