仕事の現場で成果を出すための地頭力を日々の生活の中でどのように鍛えたらよいのか?これが本書のテーマです。

世の中には、地頭に関する本、ロジカルシンキングやクリティカルシンキングといった思考法に関する本はたくさんあり、優れた内容のものが多い一方で、「内容はよくわかった。でも、自分の仕事にどのように活用したらいいのか?」となってしまう本も少なくない気がします。

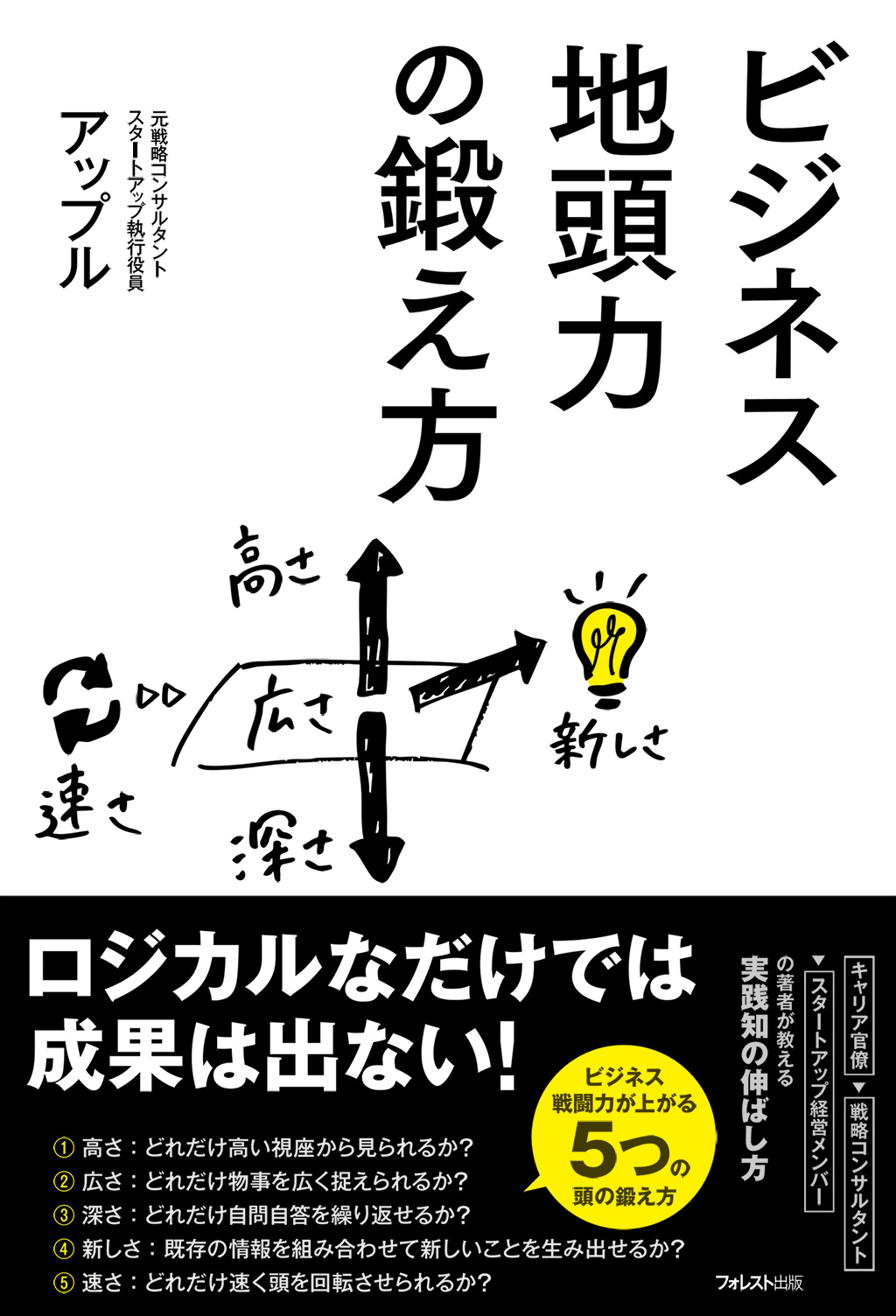

本書の最大のセールスポイントは、地頭という曖昧に使われている言葉を、5つの要素に分解することで定義を明確にした上で、5つの要素を日々の仕事・生活の中でどのように鍛えるか、具体的な方法を紹介している点です。

たとえば、テレビの討論番組を見るときは、ぼーっと眺めるのではなく、発言を書き留め、図解し、議論の構造をつかむことを習慣化するといったことです。

このように本書では、著者アップル氏が長年にわたり実践し、成果を出してきた地頭力を鍛えるための具体的なノウハウをふんだんに紹介しています。

「地頭力を鍛えて、成果を出したい」とお考えのビジネスパーソンの方々に、ぜひご一読いただきたい1冊です。

POSTED BY貝瀬

そもそも地頭とは何か?

「地頭の良い人がうらやましい」「地頭って、具体的にどうしたら良くなるの?そもそも、生まれつきのものなの?」

「どうすればもっと頭を使いこなせるようになるの?」

こんなことを考えたり、疑問に思ったりしたことがある人は、少なからずいるのではないでしょうか?

本書は、こうした願望や疑問にお答えします。

そして、今すぐ取り組める、地頭を鍛える具体的で実践的な方法を提示します。

「地頭」という言葉は、皆さんも日常的によく使うと思います。

しかし、「地頭とは具体的に何なのか?」と聞かれると、答えに窮する方も多いのではないでしょうか。

地頭の定義が曖昧なままでは、「地頭をどうやって鍛えるのか?」「どうすれば地頭が良くなるのか?」はわかりません。

地頭は5つの要素に分解できる

本書では、著者アップル氏が戦略コンサルティングの実務の中で発見した、地頭を構成する5つの要素とそれぞれの鍛え方を解説します。高さ:物事を高い視座から俯瞰的、大局的に捉える力

広さ:視野を広くとり、対象を漏れなく、ダブりなく、隈なく分析・整理する力

深さ:物事の本質を捉え、メカニズムを構造的に読み解く力

新しさ:既存の知識や情報を新結合し、新たな着想やアイデアを生み出す力

速さ:インプット、プロセッシング、アウトプットのサイクルを瞬発力高く、高速に回す力

これら、地頭はIQ(知能指数)とは異なりますし、学歴(偏差値)で測れるものでもありません。

もっともっと広い概念です。

この5つの要素を、時と場合に応じて複合的に使いこなし、成果を出している人が、「地頭の良い人」となるのです。

戦略コンサルは5つの地頭要素をどのように使っているか?

著者アップル氏が所属していた戦略ファームでは、新規採用の際に「ケース面接」を実施し、候補者の地頭を複数の要素に分解して評価していたそうです。ケース面接とは、「市場規模の推計」や「ある会社の成長戦略の提案」などのビジネスの問題を面接中に即興で出し、その問題に対する答えの導き方で、地頭の良し悪しをチェックするというものです。

ケース面接を実施するのは、戦略コンサルティングの現場においては地頭を多面的に使うことが求められるためです。

戦略コンサルティングでは、高い視座からクライアントの経営課題を洞察し(高さ)、問題解決を広い視野で抜け漏れなく行ない(広さ)、かつ深く掘り下げながら遂行し(深さ)、独創的な戦略や打ち手の導出(新しさ)が必要とされます。

そのため、採用面接でも地頭を分解して多面的に評価するのです。

アップル氏はこの経験をもとに、地頭を5つに要素分解する着想を得て、自分もそれに即して、地頭を鍛えました。

その結果、クライアント支援で成果を出し続け、コンサルティング業界では最高といわれる役職まで到達しました。

地頭は、適切な解像度で捉えて意識的に鍛えれば、十分、後天的に開発できるものなのです。

本書の特徴(類書との違い)

地頭に関する本はこれまでも数多く出版されていますが、本書には類書にはない、次の3つの特徴があります。第一に、地頭という漠然とした概念を、「高さ・広さ・深さ・新しさ・速さ」の5つの要素でシンプルに構造化している点です。その上で、それぞれの地頭要素を実務でどのように鍛え、どう活用するかを具体的に提示しています。

第二に、「実践」を重視している点です。実践で使えない地頭理論は、話としては面白くても、ビジネスの現場では役に立ちません。著者自身が各地頭要素をどのように鍛え、仕事に活かしてきたかもふんだんに盛り込み、明日からでも実践できる内容となっています。

第三に、生成AIの活用です。これからの時代、自分の脳だけでなく、生成AIを道具として使いこなし、自分の力をレバレッジすることが不可欠です。今の時代において、生成AIの活用を無視した地頭論は、もはや実践的とは言えません。そのため、本書では「地頭=脳」という従来の捉え方を、「地頭=脳+AI」へと再定義しています。

本書で解説する5つの地頭要素とそれぞれの鍛え方を1つ1つ実践を通じて強化することで、総合力としての問題設定力、問題解決力、創造力が飛躍的に向上します。その結果、仕事で成果を出しやすく

なり、キャリアアップにもつながります。

「地頭を鍛え、成長したい」と考えるビジネスパーソンの方におすすめの1冊です。

気になる本書の内容

本書の内容は以下の通りです。第1章 高さ ― 高い視座から物事を俯瞰的に捉える

木を見て森を見ず

鳥の目と虫の目

愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ

視座を高くすることの4つのメリット

視座が低い人や企業の末路とは?

視座の高さを象徴するエピソード〈1〉

― グループ経営の本質を喝破した戦略コンサル時代の上司

視座の高さを象徴するエピソード〈2〉

― 某電力会社にいた、視座が突き抜けた人

なぜ、本書では高さを最初に解説するのか?

高さには目的軸×空間軸×時間軸の3つの軸がある

視座の高い企業は、目的軸×空間軸×時間軸を踏まえて

ミッションやビジネスモデルを設計している

視座はどうしたら上げられるのか?

― 視座を上げるための3つのドライバー(原動力)

高さの鍛え方

「目的軸×空間軸×時間軸」の3軸を意識しながら目の前の仕事に向き合う

上司やその上司になりきって仕事をする

早く昇進する

具体を抽象化する癖をつける

視座が高い人の本を読み、視座が高い仲間を増やす

ケーススタディ:「地方創生をどう検討するか?」

第2章 広さ ― 漏れなく、ダブりなく、隈なく事象を整理する

広さが求められる代表的なシーン

課題の幅出しと絞り込み

施策の幅出しと絞り込み

全体像の描写

広さがないとどうなるのか?

日常的に見かける、視野狭窄あるある

広さの根幹となる3つの因数分解

定量的因数分解

論理的因数分解

定性的因数分解

広さを実現する具体的なアプローチとアウトプット例

MECE(定量的因数分解、論理的因数分解)

MECE感(定性的因数分解)

フレームワーク(論理的因数分解、定性的因数分解)

広さの鍛え方

「ほかにはないか?」のマインドを持つ

因数分解を好み、日々使う意識を持つ

手書きで書き出し、グルーピングし、整理する

生AIを活用する

ケーススタディ:「参入市場候補の全体像をどう整理し、優先順位づけするか?」

第3章 深さ ― 物事の背景や原因を深く掘り下げて考える

マンション販売の営業力の底上げの鍵となったのは、営業スキルアップではなく……

採用面接での転職理由の深掘りから見えてくる「覚悟」

筆者にもかつてあった、深掘りの弱さによる失敗エピソード

表面的な理解で終わる人と、本質を掘り下げられる人。その差は歴然

深さの思考には、「深掘り思考」と「構造化思考」の2種類の型がある

深掘り思考

構造化思考

深さの思考の具体例とアウトプット

ケース〈1〉:新規事業が生まれない真因とは?

ケース〈2〉:コンサルティングファームの“成長ドライバー”とは?

ケース〈3〉:近年の若者は、なぜすぐに会社を辞めるのか?

深さの鍛え方

「なぜ?」を2~3回繰り返す習慣

ヒアリングやディスカッションでは、「具体的には?」と「なぜ?」の問いを組み合わせて深掘り

討論番組の議論をメモし、構造を可視化する

ニュースや記事の背景や根本要因を考える習慣をつける

ケーススタディ: 「プロフェッショナルに共通する誕生のメカニズムとは?」

第4章 新しさ ― 既存の知識や情報を組み合わせ、新たなアイデアを生み出す

発想の本質は、「情報の引き出し量×組み合わせ」

情報の引き出しをたくさん持つこと。かつ自分ならではの引き出しを持つこと

組み合わせる情報の“距離”を意識すること

革新的なアイデアも、既存の情報や知識の新結合で生まれている

AKB48

メルカリ

旭鉄工

新しさを生み出す3つのアプローチ

〈1〉「詳しさ→新しさ」:離れた情報・知識を偶発的、または意図的に組み合わせ、新しい着想を得る

〈2〉「高さ→新しさ」:視座を上げ、視野を広げ、異なる分野や階層の情報を橋渡しし、新結合を起こす

〈3〉「深さ→新しさ」:物事の本質を掘り下げ、その水平展開(他分野応用)により新しい解決策を生む

筆者が生み出してきたアイデアの例

週休3日制の政策提言(アプローチ〈1〉)

「BtoB事業」と「マグロを下ろす」のアナロジー(アプローチ〈2〉)

コアコンピタンスの深掘りからの、新規事業の着想(アプローチ〈3〉)

新しさの鍛え方

インプットの質と量を高める(読書会や勉強会の主催・参加の勧め)

アイデアや知見を記録する習慣をつける

生成AIとカベウチし、人間の情報×AIの情報の組み合わせでアイデアを進化させる

リラックスする「アイデア・サンクチュアリ」を持つ

日本のイノベーションの活性化に向けて

ケーススタディ:「カーシェアリングとリモートワークは、どのような新結合で生まれたか?」

第5章 速さ ― 後天的に鍛える、生成AIでレバレッジを効かせる

頭の回転が速いとは?

筆者が仕事をともにしてきた、頭の回転がものすごく速い人たち

官僚時代の上司Yさん ― レビューと意思決定のものすごい速さ

戦略コンサル時代のパートナーMさん ― ホワイトボードを自由自在に操り、整理する力

戦略コンサル時代のパートナーIさん ― 超的確な会議でのコメント力

筆者の頭の回転の速さの実践例

ミーティング中に相手の言いたいことをズバリ要約する

資料レビュー中にアウトプットイメージを書き、示す

頭の回転の速さは、ほかの地頭要素に波及する「エンジン」としても重要

頭の回転の速さは、「インプット・プロセッシング・アウトプット」×「瞬発力・準瞬発力」に分解できる

インプット×瞬発力

プロセッシング×瞬発力

アウトプット×瞬発力

インプット×準瞬発力

プロセッシング×準瞬発力

アウトプット×準瞬発力

頭の回転の速さのうち、後天的に鍛えられるところ、生成AIを活用できるところはどこか?

先天性(生まれながらの脳のスペック)は主に瞬発力に働くが、地頭の速さ全般に効く

後天性(地頭の開発)は、瞬発力のアウトプットと準瞬発力全般に効く

AIは、準瞬発力を高める武器として大いに活用できる

後天的な頭の回転の速さの鍛え方

〈1〉ホワイトボードの前に立ち、書きながらファシリテーションする(プロセッシング×瞬発力)

〈2〉同僚のアウトプットにフィードバックする場数を踏む(アウトプット×瞬発力)

〈3〉エグゼクティブサマリーを書く癖をつける(インプット×準瞬発力)

〈4〉「現時点仮説は…」を口癖にする(プロセッシング×準瞬発力)

〈5〉Wordのメモで5分プレゼン(アウトプット×準瞬発力)

生成AIを活用して、頭の回転を速くする(速く見せる)方法

〈1〉AIにリアルタイムで会議内容を要約させる(インプット×準瞬発力)

〈2〉プレゼン資料の要約(インプット×準瞬発力)

〈3〉論点の生成(プロセッシング×準瞬発力)

〈4〉仮説の生成(プロセッシング×準瞬発力)

〈5〉自分の主張のわかりやすい説明の生成(アウトプット×準瞬発力)

〈6〉言い換え、表現のトーンの修正(アウトプット×準瞬発力)

生成AIがさらに進化すると、人間に求められる頭の回転の速さはどうなるのか?

第6章 地頭力を総合的に鍛える ― 5つの地頭要素を戦略的に鍛え、TPOに応じて使いこなす

地頭5要素のまとめ

地頭要素の相互連関を踏まえた戦略的な地頭育成

地頭の再定義:地頭=脳+AI

時と場合に応じた地頭要素の使いこなし

ケーススタディ:「ある会社(BtoB)の成長戦略を考えるときに、地頭をどこでどう使うか?」

成長をMECEに分解する:広さ

既存×既存(既存事業)での成長:広さ、深さ

新規×既存(新市場開拓)での成長:広さ

既存×新規(顧客深耕)での成長:高さ

新規×新規(飛び地)での成長:深さ、新しさ

まとめ

変化の時代を、力強く切り拓くために