著者の関連商品

著者の関連商品

- View More

- View More

-

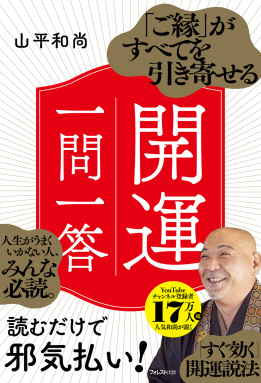

ある日、YouTubeを徘徊していたら「【超強力邪気払い】聞き流すだけで邪気、生き霊、邪念の浄化」という百数十万回以上再生されている動画を発見。一目見るなり、得も知れぬパワーを感じ、経典を唱えているのは山平和尚さんという人気ユーチューバーであることを知ります。和尚が語る動画を観てみると、どれもめちゃめちゃ面白い!書籍化したい!・・・ということで、とんとん拍子で本になりました。これまた「ご縁」ですね。

POSTED BY寺崎

View More人気YouTuber和尚さんによる

私たちがふだん何気なく使っている言葉に

「開運のヒント」満載の一問一答!

「縁(えん)」という言葉があります。

「縁」と「ご縁」。

どちらも同じ意味のように映りますが

私たち日本人は「縁」と「ご縁」という

この2つの言葉を使い分けています。

「縁」は自分の意志でつかんでいけるものです。

しかし、「ご縁」は、そうはいきません。

「ご縁」とは、仏さま、神さま、ご先祖さまなど、

自分たちよりももっと高い波動の存在たちから

与えられているものではないでしょうか。

人はひとりでは生きていけません。

人があってこそ、人とつながってこそ、「縁」が「ご縁」に化ける。

だから、「ご縁」は自分本位では得られません。

人に喜んでもらい、人を応援できる人が

見えない力から「ご縁」をいただける。

「人が喜んでくれることを何かできないか」

そう思う人にこそ、ご縁と開運はやってきます。

「いいご縁とつながりたい」

「運気のいい人生を送りたい」

誰もがこう願うものです。

こうした願いをかなえるヒントが

この本には詰まっています。

高野山で修業を重ね

いまやチャンネル登録者数17万人超の

人気YouTuber和尚があなたの開運の扉を開きます。

本書の構成

第1章 強運を引き寄せる人間関係の法則

第2章 うまくいく人だけが知っている開運習慣

第3章 「あの世」のお力を借りてみる

第4章 神さま仏さまに守られる人になる

第5章 知らず知らずのうちに運気が良くなる生き方

購入者限定無料プレゼント

聞き流すだけで

除災招福・家内安全・運気向上

(動画)

書籍をご購入いただいた読者への感謝の祈りとして、

聞き流すだけで除災招福、家内安全、運気向上をもたらす経典を

山平和尚に唱えていただいたスペシャル特典です。

※無料プレゼントは、お客様ご自身で別途お申し込みが必要です。

※無料プレゼントは、サイト上で公開するものであり、

CD・DVDなどをお送りするものではございません。

※上記無料プレゼントのご提供は予告なく終了となる場合がございます。

あらかじめご了承ください。 -

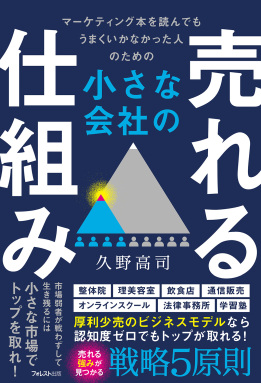

中小企業の運営に携わる友人から、「何かいいマーケティングの本はありませんか?」と聞かれてハッとしました。確かに、マーケティングの本はたくさんあっても、個人事業主や中小企業が使えるような、基礎的で実用的な本がほとんどないかもと思いました。偶然にも、個人事業主や中小企業のマーケティングを設計する、久野さんという的確な著者さんと出会うことができました。久野さんは難しい理論や専門用語を使わず、基本から説明してくれます。実際に効果を出した事例も本書に収めていますので、ぜひお手に取ってみてください。

POSTED BY水原

View More「マーケティングの本を読んだけど挫折した」というあなたへ

申し訳ありませんが、本書を読んでも最新のマーケティング理論や流行りの集客ツールの使い方なんて1ミリも学べません。それどころか、一般的な入門書で学べるような専門用語やフレームワークすらほとんど出てきません。そのような知識をお求めの方には「期待ハズレ」な1冊になってしまうでしょう。

この本のコンセプトは、小さな会社の売れる仕組みの「全体像と組み立ての手順」を日本一やさしく解説する本です。資本力やブランド力、知名度、大きな実績や華やかな経歴、他社にはない特別な強みなんて、99.9%の個人事業主や中小企業といった小さな会社にはありません。市場の弱者である個人・中小企業は、強い競合と戦わずに勝つ市場弱者の戦略にもとづいた「売れる仕組み」が必要です。

著者は、個人事業や中小企業を中心に約3000件200業種の支援を行い、集客・売上アップ、利益率アップ、顧客層の改善などのサポートをしてきました。

多くの事業者が抱く「強みがなく差別化できない」「ニーズがわからない」「集客できない」「売れる商品が作れない」「利益率が悪い」「ホームページから申し込みがない」「SNSで発信しても埋もれる」「何から改善すべきかわからない」という多種多様な相談は、業種、地域、規模、利用する集客媒体も様々ですが、実は大体どれも「根本原因」は同じです。それは、売れる仕組みを正しく組み立てるために不可欠な「マーケティング戦略思考」の基礎理解が曖昧で、仕組みとして噛み合っていないだけです。

マーケティングの本を読んで勉強している方も少なくありません。しかし、基礎から体系的に学ぼうと本を探せば大企業のマーケティング活動を想定した本が多く、小さな会社向けの本を探せばSNS集客などの一部分のノウハウ中心の本が多いので、学んでみたけど実践できずに挫折してしまったという声もよく聞かれます。

そこで本書では

・難しい理論や専門用語は一般語に訳し、多義的な言葉は使わない

・難しくて使いこなせない有名フレームワークは使わない

・よくある概念的すぎてイメージしにくい理論は図解化する

・大企業の壮大な事例ではなく、個人レベルのあるある事例で解説

・部分的ノウハウではなく、全体の繋がり・連動がわかるように解説

・時代・業種を問わず普遍的で一生使える考え方の考え方を解説

というお約束のもと、マーケティングに対して苦手意識がある方や入門書で挫折してしまった方も、ストレスなく読み進められるようにご紹介していきます。もちろん、はじめてマーケティングの本を読む方にもおすすめです。

さまざまなところで見聞きするマーケティングの知識が頭の中で次々と繋がり、実際にビジネスの現場で役立つ実践知識として整理されていくでしょう。

市場の強い競合と比較されずに選ばれて、集客活動や売り込みに消耗することなく、理想的なお客様に感謝されながら、利益を最大化し、中長期的に安定・継続・成長していける未来がイメージできると思います。

本書の目次

第1章 「仕組み」の全体像と3つのルール

マーケティング戦略思考の基礎は小学生でもわかる

全業種共通!売れる仕組みを構成する「3つのルール」

売れる仕組みで失敗しないための2つの重要ポイント

第2章 ルール1「戦略設計」戦わずに勝つ市場弱者の戦略

市場弱者のマーケティングは戦略が9割

強制的に比べられて知らない間に負ける

戦略なきマーケティング活動とは?

戦略なきマーケティングの5つのデメリット

戦略とは努力の選択と集中

「3つの要素」の特定で小さな市場のトップになる

お題目ではなく本当のお客様目線で

戦略的なマーケティング活動

戦略的に小さく買って市場を広げる

王道の「STP分析」とは?

第3章 世界一やさしいフレームワーク「戦略5原則」

戦略5原則の基本概念の説明

同じような立地・規模の3つの店舗型カフェ

A店の戦略5原則

B店の戦略5原則

「3つの特定」が「一貫性」を持ったとき勝手にトップになる

特別な強みや圧倒的な差別化はなくても勝てる理由

TTPの危険性――強みは普遍的なものではない

「ターゲット」「ニーズ」「強み」個別に考えると失敗する

無機質なフレームワークで難しく考えるほど失敗しやすい

第4章 「戦略5原則」の実践 強みが見つかる5つの質問

戦略5原則をやってみよう

原則① ターゲットの考え方のヒント

原則② お客様の目的(ニーズ)の考え方のヒント

☆お客様から見てあなたは何屋さん?

原則③ お客様の別の選択肢(競合)の考え方のヒント

原則④ お客様が選ぶ理由(強み)の考え方のヒント

戦略5原則はグルグル回す。ピラティス教室の事例

そもそも自分で考えるから失敗する

第5章 ルール2「商品設計」売り込まずに売れる商品の作り方

売り込まずに売れる商品体験の設計

購入を後押しするチカラと購入を妨げるチカラ

商品の役割を3つに分ける

どんな業種でも商品設計の考え方は共通

商品設計の3つのよくある間違い

薄利多売のモデルと厚利少売のモデル

戦略5原則に基づいて商品設計をやってみよう

無料だからこそ良い商品を作る

表面的な課題にアプローチする

高単価にこだわりすぎない

商品設計のアイデアが湧かない場合の対処法!

第6章 ルール3「集客設計」マインドフローで整える集客の流れ

「集客設計」は「戦略設計」「商品設計」と連動する

部分的な集客ノウハウの前に集客の全体像から理解しよう

購買行動モデルとマーケティング・ファネル

集客の課題は7つしか存在しない

最新理論よりも100倍大切な基礎

集客設計と商品設計との関係性

王道的なウェブ集客とリアル集客の流れの構造

集客設計のワーク解説と集客課題を見つける方法

集客の流れは1本ではなく複数本ある

3回縦に分解すると課題が浮き彫りになる

集客課題を見つけるデモンストレーション

期待を大きくするより不安を取り除く

お客様が買わない理由を先回りして対策する

不安や疑問の対策は簡単にできることが多い

お客様の物語の中で改善しなければ意味がない

第7章 マーケティングとブランディングの関係性

3つのルールと売れる仕組みの組み立て方

「車いす専門の美容室」のデモンストレーション

マーケティングの役割の1つがブランディング

一番広いマーケティングの全体像

ウェブマーケティングとデジタルマーケティング

3つのルールとマーケティング全体像

コトラーの王道理論と同じプロセス

大企業と個人・中小企業の決定的な違い

第8章 事例でわかる「小さな会社の売れる仕組み」

事例① 健康食品会社

事例② 個別指導塾

事例③ お花教室専門のオンライン経営スクール

事例④ 整体サロン

事例⑤ 法律事務所

-

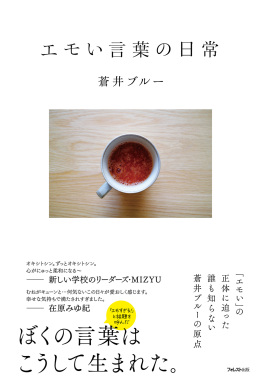

「エモ!」。何かにつけて使ってしまう言葉。でもそのときの感情を説明しろと言われたらできません。「エモい」ってとても複雑で、不思議な言葉ですよね。私のなかで、エモい言葉を巧みに扱っている人、それが蒼井ブルーさんでした。当初蒼井さんに、エモい言葉を扱う文章術があれば本にしませんか? と提案しました。無理でした。「エモい」に再現性はないし、体系化することもできませんでした。何度も話し合いを重ねて、ようやく本書がかたちになりました。あのエモい言葉が生まれたとき、蒼井さんは何を見て、何を感じて、何を思ったのか。それが知りたくなったのです。本書には、エモい日常が詰まっています。

POSTED BY美馬

View More「エモい」の正体に迫った

誰も知らない蒼井ブルーの原点。

★推薦多数!

オキシトシン。ずっとオキシトシン。

心がにゅっと柔和になる~

——新しい学校のリーダーズ・MIZYU

むねがキューンと…何気ないこの日々が愛おしく感じます。

幸せな気持ちで満たされすぎました。

——在原みゆ紀

「エモい」とは、なんなのでしょうか?

この胸が揺れ動く、甘酸っぱくて、ほろ苦くて、なんだか懐かしい気持ちになる、この気持ちは、いったいなんなのでしょうか。

おそらく誰も定義はできません。

それは、指紋や虹彩のように人によってまったく違う形や色をしているからです。

それゆえ「エモい」には再現性がありません。だれかやなにかをまねたとしても、同じ「エモい」を起こすことはできません。

蒼井ブルー氏は、SNSで、著書で、これまで幾度となく「エモい」と共感の嵐を呼んできました。

彼の言葉はどのようにして生まれたのか?

「エモい」言葉が誕生した裏側に初めて迫ります。

——蒼井ブルー撮り下ろし

32枚の写真を添えて。

本書の目次

はじめに

Chapter1 恋をするということ

——チョコはもらった瞬間がいちばん甘い。

Chapter2 隣にだれかがいるということ

——人を思う歌が染みるのはだれかを本気で思ったことがあるから。

Chapter3 生きるということ

——夜ふかしが楽しいのは今日が終わらないから。

おわりに