著者の関連商品

著者の関連商品

-

本書でお伝えしているのは、時間を効率的に使うことだけではありません。人生のあらゆる側面──仕事、家庭、趣味、健康、人間関係を調和させ、時間をもっとも価値ある資産として活用するための知恵です。「仕事の成果を出しながらも自由な時間を増やす」「タスクに追われず自分の意志で時間を使えるようになる」「後悔や焦りから解放され毎日を丁寧に生きられる」「人生にとって本当に大切なことが見えてくる」といった効果が得られます。本書で紹介されているノウハウは、特別な才能や環境を必要としません。「人生を変えるには、時間の使い方を変えるしかない」、そう感じているすべての人に、読んでいただきたい一冊です。その時間の悩みは、解決できます。

POSTED BY美馬

View More6つの時間の悩みは複雑に絡み合い、

「気づけば今日も“やるべきこと”で1日が終わっていた」

あなたの行動や感情、思考までも左右します。

「大事な人との時間を大切にしたいのに、仕事でいっぱいいっぱい」

「本当はやりたいことがあるのに、毎日ただ追われるように過ぎていく」

多くの現代人が抱えるこの悩みの正体を、きちんと見つめたことがあるでしょうか。本書では、著者が10年以上かけてたどり着いた「時間の本質的な使い方」を体系化しました。

著者自身、かつては多忙を極めるビジネスパーソンとして働き、月260時間以上の労働と引き換えに得たのは、疲弊と孤独でした。家族との時間は減り、心もすり減る日々。そんななか、人生の質を取り戻すべく、自ら時間戦略を学び直し、「ハイパフォーマンス・コーチング」や「10x Ambition Program」を日本人として初めて本格導入。自らの生活を大きく変えました。

本書は、そんな実体験に基づいた時間改善のための「決定版」とも言える一冊です。時間に関する6つの悩み──「時間不足」「時間浪費」「過去の後悔」「未来の不安」「時間経過の速さ」「仕事とプライベートのバランス」を明確に分類し、それぞれに具体的なアクションプラン、自らの時間を“取り戻す”ための実践手順を示しています。

単なる時間管理のテクニックではなく、「人生に本当に必要なことに時間を使う」ための思考と行動のリセット、その最初の一歩として本書をご活用ください。

本書の目次

はじめに

第Ⅰ部 効率・生産性を上げる

第1章 【時間不足】「時間が足りない」を解消する

時間を取り戻す「引き算」の技術

タスクの断捨離で時間をつくる

ムダなタスクを洗い出す

そのタスクは「重要」か「緊急」か?

タスクの優先順のつけ方

自由な時間は「やらない勇気」を持ってつくる

やらないことを決める

それは本当にやりたいことなのか?

目的があれば人は変化に立ち向かえる

「集中力」を味方につける

時間ブロックで「集中の時間」を生み出す

集中できるかどうかは環境と習慣次第

時間を最大化するルール①1つのタスクに集中する

ゾーンに入ってパフォーマンスを最大化する

時間を最大化するルール②最も重要な時間帯を守る

時間を最大化するルール③タスクを時間で区切る

時間に追われないためのマインドセット

時間を最大化するルールを実践するための6つの考え方

時間とプレッシャーは表裏一体

プレッシャーから解放される25年の時間戦略

「なぜこれをいまやるのか?」を明確にする

25年の時間戦略がもたらす時間不足の解消

第1章のポイント

第2章 【時間浪費】時間のムダをなくす

1ページで変わる目標設定と優先順位

目標設定と優先順位づけの4つのメリット

シンプルで効率的な時間管理術「1ページプロダクティビティ」

朝10分3つのステップで24時間の効率を上げる

アレンジ次第でプライベートもムダなく過ごせる

長期ビジョンと行動をつなぐ「見直し力」

定期的な見直しと調整が必要な3つの理由

ビジョンを現実にするための行動の地図「インパクト・フィルター」

ブレずに複数のプロジェクトを達成する方法

意味のある時間を過ごすには「最初の3ヶ月で何をするか?」が肝心

見えないムダを可視化してあぶり出す

非効率・非生産的な行動を見つける方法①タスクの時間計測と記録

非効率・非生産的な行動を見つける方法②「80/20の法則」を適用する

非効率・非生産的な行動を見つける方法③タスクの価値とコストを分析する

非効率・非生産的な行動を見つける方法④フィードバックを活用する

時間浪費は気づいた後に「どう行動するか?」でなくせる

第2章のポイント

第Ⅱ部 後悔と不安をなくす

第3章 【過去の後悔】時間の失敗を取り戻す

失敗や後悔を「時間資産」に変える

すべての経験を学びと成長の機会と捉える

過去の失敗を捉え直す5つのステップ①事実を受け入れる

過去の失敗を捉え直す5つのステップ②原因を分析する

過去の失敗を捉え直す5つのステップ③視点を変える

過去の失敗を捉え直す5つのステップ④行動計画を立て小さな成功を積み重ねる

過去の失敗を捉え直す5つのステップ⑤振り返りと改善を繰り返す

【実践例】ビジネスにおける失敗の捉え直し方

過去にとらわれず「いま」を生きる

反芻思考は「書いて」やめる

過去でも未来でもなく「いま」を選ぶ

思考は「環境」で変えられる

過去を乗り越えて「いま」に意味を持たせる

後悔を未来志向の行動力に転換する

過去に社会的価値を生み出そう

問題は「真の目標」と「投資先」が見えていないことから始まる

時間の使い方は未来への影響で測る

日常のなかで達成感を得る

モチベーションはそのままで行動し続けるコツ

第3章のポイント

第4章 【未来の不安】残された時間を有意義に使う

未来を描いて時間の主導権を取り戻す

未来を変えれば現在も変わる

年齢はやりたいことを諦める理由にはならない

10倍の目標を描く「フューチャーマッピング」

「真の目標」を見極める

時間のせいで実現できない目標はない

達成可能な締め切りを設定するには?

未来から現在を設計する

いまの自分とはまったく異なる未来の自分を想像する

潔く「手放す覚悟」を持つ

時間を味方につけて理想の未来を現実に引き寄せる

3ヶ月ごとに未来を見据えて着実に前進する

未来を見てきたような感覚を持つ

第4章のポイント

第Ⅲ部 時間を味方につける

第5章 【時間経過の速さ】過ぎ行く時間を楽しむ

強みや情熱の源泉に時間を注ぐ

「ユニークアビリティ」の力を解き放つ

日本企業の人材育成と葛藤

フロー状態こそが自分らしい時間の使い方

「残りの時間」ではなく「可能性の時間」で生きる

「あと半分」の発想で人生を変える

「エンディング・セリフ」で過ぎ行く時間を100歳まで楽しむ

あの著名人も実践していた時間を味方にする生き方

時間の質は習慣が変える

3週間で習慣化させる魔法のサイクル

自己効力感アップは習慣化から

「小さな習慣」のデザインで豊かな人生は手に入る

自由な時間を生み出す技術

自由な時間をつくるための「10Xタイムシステム」

疲労サイクルを断ち切る新しい休息の取り方

「サザエさん症候群」の正体とその解消法

リフレッシュに最適な時間の長さを見つける

休むことへの罪悪感を手放す

「休み」に対する文化的バイアスを取り払う

大切な時間の使い方を見直そう

第5章のポイント

第6章 【時間を使うバランス】仕事とプライベートを両立させる

「3種類の日」で人生のバランスを図る

理想的な時間配分は「集中」「予備」「自由」の日でつくる

「自由の日」を設けることで起こる変化

「予備の日」は単なる雑務処理の日ではない

バランスの取れた時間配分とは?

他人に任せて時間のムダを省く

「誰とやるか?」が時間をムダにしない秘訣

他人のユニークアビリティを見つける方法

強みとユニークアビリティの違い

ユニークアビリティのレベル感を知る

能力以上に重要な価値観の一致

仕事もプライベートも充実させる

仕事とプライベートの両立は可能か?

自分の心のモヤモヤに向き合う勇気

人生の豊かさを支える10の要素

日常に「人生の輪」をつくろう

つねにバランスを意識することの重要性

人生の幸福感は「調和」で手に入る

第6章のポイント

おわりに -

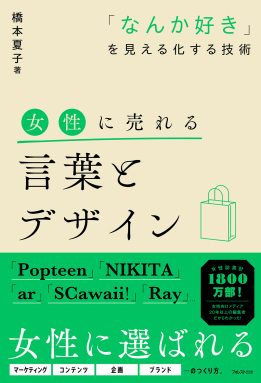

「Popteen」「NIKITA」「ar」「SCawaii!」「Ray」…女性誌累計1800万部!女性向けメディア20年以上の編集者だからわかる女性の購買心理。

女性に売れる言葉とデザイン

橋本 夏子 著

男性向けの本、女性向けの本、そして男女問わず読んでもらいたい本——これまでさまざまなタイプの書籍を編集してきましたが、正直なところ、やはり私は男性であるせいか、女性向けの本をつくるのが少し苦手でした。そんな私が、編集を通じて“女心”を学ばせてもらったのが、本書です。著者の橋本夏子さんは「Popteen」「NIKITA」「ar」「SCawaii!」「Ray」などの女性雑誌の編集をしてきた編集者の大先輩。感覚的な女性の購買心理を巧みに言語化してくださいました。女性に商品や企画を届けたいけれど、どう表現すればいいかわからない――そんな悩みを抱える男性や、自分の「なんか好き」「なんかいい」を言語化できずに困っている女性におすすめの一冊です。

POSTED BYかばを

View More女性に選ばれるマーケティング、コンテンツ、企画、ブランド…のつくり方

本書は、女性誌編集歴20年以上、1万人以上の女性ユーザーに取材してきた著者が、女性の心理を読み解き、「女性に選ばれる企画・表現」のつくり方を体系化したマーケティング書です。

リサーチ・言語化・デザイン設計のノウハウを、基礎から応用まで、女性向けプロモーションに悩むすべての人に向けて、丁寧に解説します。

著者は、女性が直感的に「なんか好き」と感じるものには共通の法則があると語り、本書ではそれを27の法則としてまとめました。

女性の発する感覚を“なんとなく”で済ませず、言葉に分解し、構造的に組み立てていくことで、男性でも女性心理を理解し、心に響く言葉やデザインを生み出すことができます。

一方、女性読者も本書を通して、自らの感性を論理的に伝える力を身につけられます。

男性の上司やクライアントへの提案が通りやすくなるなど、ビジネスの場でさらに活躍できるようになるでしょう。

かゆいところまで手が届く、女性をターゲティングしたマーケ本の新バイブル!

「なんとなく可愛い」「女性ウケしそう」だけでは、成功の確度は安定しません。

本書では、“それがなぜ女性に響くのか”を、言葉・色・デザインの視点から徹底的に分析。

現場で活かせる具体例を交えながら、女性の心に届く企画やクリエイティブの要点を、わかりやすく解説します。

たとえば、こんな悩みに心当たりはありませんか?

◎女性に選ばれる色と、色がもたらすイメージとは?

◎季節ごとの女性人気カラーと心理効果とは?

◎フォントは女性にどんな印象を与える?

◎幅広い年齢層に届けるにはどんなデザインが有効?

◎年代別女性に響く言葉とは?

◎年代別女性に響くビジュアルとは?

本書の構成について

本書は「基礎編」と「応用編」の2部構成です。

前半(第1章~第3章)では、女性にモノを売るための考え方、女性の感性を読み解く視点、そして、感性に響く言葉やビジュアルデザインの基本を丁寧に解説します。

ここで紹介する知識は、すべての企画やコンテンツ設計の“土台”となる内容です。

男性読者には「なるほど、だから響かなかったのか」という気づきが、女性読者には「わかるけど言葉にできなかった!」という感覚を言語化するヒントが得られるはずです。

後半(第4章~第7章)は、実践で役立つ「応用編」。

企画をカタチにし、届け、育てていくプロセスを、以下の観点から解説します。

◎女性の本音を引き出し掘り下げるリサーチ・インタビュー術。

◎女性に愛されるブランド価値の言語化と世界観のつくり方。

◎共感を生むUGC・SNS活用の実践法。

◎女性の感性を読み解き、現場で活かせる〝伝わる言葉と企画〟の実践スキル。

目次

まえがき 「女性に売れる」ためには、言葉とデザインを磨くこと

第1章 「なんとなくピンとこない…」を解消する女性購買心理の法則

第2章 女性の心に届く“言葉”の設計

第3章 “女性に届く”をカタチにするデザインの力

第4章 女性の購買心理をひもとく実践「感性インタビュー」

第5章 共感され選ばれるブランドの世界観設計

第6章 WEB×SNS×UGCを連動させた女性ターゲティングの新ルール

第7章 女性の感性を翻訳し読み解く実践テクニック

あとがき 「女性に売れる」とは、感性の仕組みを丁寧にひもとくこと

-

「メンタル強め」「メンタルが弱い」という言い方をよくしますが、メンタルは目に見えないものだけに、測るのは難しい。そんななか、眼を鍛えることでメンタルを鍛えるという、これまでにないメンタルビジョントレーニングのアプローチを知りました。知れば知るほど具体的!実践的!「これはたくさんの人を救うメソッドだ」と思い、企画した次第です。

POSTED BY寺崎

View More「見え方」が変われば

「メンタルが強い」と聞いて何を思い浮かべますか。

「考え方」も変わる

「我慢強さ」「ポジティブさ」「根性がある」……。

こんなイメージがあるかもしれませんが

それはメンタルの強さの一部にすぎません。

「メンタルが強い人」は

緊張や不安を感じたときに

状況を正しく判断して

適切な行動を選び続ける力を持っています。

「ポジティブ=メンタルが強い」

「ネガティブ=メンタルが弱い」

こうした捉え方もきわめて一面的です。

ポジティブかネガティブかにかかわらず、

広い視野を持ち、自分の意思で行動を選択し、

柔軟に対応できるのが「メンタル強めな人」の特徴です。

では、どうすればそうした自分になれるのか?

その鍵となるのが、人間の「眼」です。

人間の「眼」は「脳」の一部

眼を鍛えることで思考の柔軟性が高まり、

プレッシャーの中でも冷静な判断ができるようになり、

不安やストレスにも打ち勝つことができます。

つまり、メンタルを強くしたいなら

「眼を鍛える」こと。

本書では、この「眼を鍛える」ための

独自メソッドである「メンタルビジョントレーニング」を紹介します。

メンタルビジョントレーニングは、

心理学・脳科学の視覚に関する研究に基づき、

視覚機能を鍛えながら

頭の使い方や思考の柔軟性、問題解決能力を高める

最新の科学的アプローチです。

オリンピック代表選手などのアスリートをはじめ

企業、教育機関など多岐にわたる分野で導入され

具体的な成果を上げています。

一見、メンタルとなんら関係ないように思える

「視覚機能と頭の使い方」ですが、

本書を読み進めれば、その重要性と効果をきっと理解できるはずです。

本書で紹介する考え方やエクササイズを

日々の習慣に取り入れることで、

あなたも「メンタル強め」な毎日を送れるようになるでしょう。

もくじ

第1章 「メンタル強め」「メンタル弱め」の本当の意味

私はメンタル弱め? あの人はメンタル強め?

周囲の状況に気づけない人はメンタルが強い?

「気の持ちよう」で湧き上がる感情を変えることはできない

「ネガティブ=メンタル弱め」なのか?

場面や状況、相手によってメンタルは強くも弱くもなる

「相談できない」が、メンタル不調の入り口に

社会人16年目以降にメンタル不調が増えている意外な理由

コミュニケーション力は心の幸福度に関係する

第2章 “心”ってどこにあるの?――意外と知られていないメンタルの新事実

意外と知られていない新事実1 メンタルの状態を決めるのは、“心”ではなく“脳”

意外と知られていない新事実2 トレーニングで前頭前野は大きくなる

意外と知られていない新事実3 緊張したり不安になるのは“分からない”から

意外と知られていない新事実4 メンタル強めなひとは“眼”が違う

意外と知られていない新事実5 視覚機能は生活全般に関わっている

第3章 メンタルを強いめるための5つのステップ――“分からない”を減らすメンタルコントロール力

メンタルをコントロールするための5つのステップ

ステップ1 ストレスに気づく

ステップ2 視野を広げる

ステップ3 対処法を整理する

ステップ4 決定する

ステップ5 行動する

第4章 1日5分、今日からできる!メンタルコントロール力を上げる簡単ワーク12

イメージできれば、行動化しやすい

ワーク1 「快」「不快」を書き出す

ワーク2 自分の取扱説明書「コーピングシート」を作る

ワーク3 「ひとこと日記」で自分をモニタリングする

ワーク4 お手玉両手キャッチで視野を広げる

ワーク5 親指を見ながらテレビを観る

ワーク6 目を使って「犬」を「家」に入れる

ワーク7 見本の図形と同じ図形を描く「図形模写」

ワーク8 別の角度から考える「リフレーミング」

ワーク9 「これでいい」ではなく、「これがいい」と口に出す

ワーク10 ちょっとした出来事も、決めた理由を明確にする

ワーク11 行動に移すのが難しければ、最初の一歩を決めておく

ワーク12 完璧を求めるよりも、失敗の定義を明確にする

第5章 メンタル弱めの原因を特定する4つの「ベース力」

メンタルや仕事の効率に関係する4つの視覚機能

誰もが“人それぞれ”を受け入れて生活している

「頭の使い方」の違いを把握できるチェック問題

「眼と頭の使い方」の違いを理解し、より良いコミュニケーションを築く

4つのベース力で分類する悩み別エクササイズ

「読解ベース力」を鍛える

「記憶ベース力」を鍛える

「認知ベース力」を鍛える

「集中注意ベース力」を鍛える

第6章 メンタル強めな人の生活習慣10

メンタル強めな人の生活習慣1 朝、スッキリ起きられる質の良い睡眠を取る

メンタル強めな人の生活習慣2 メンタルに関係する栄養素を取り入れる

メンタル強めな人の生活習慣3 1日2分、視線を上げて、背筋を伸ばしてパワーポーズ

メンタル強めな人の生活習慣4 日々の小さなことも自分で決断する

メンタル強めな人の生活習慣5 小さなゴールを設定して、小さな満足感を増やす

メンタル強めな人の生活習慣6 日常の小さな「快」と「不快」に気づくようにする

メンタル強めな人の生活習慣7 自分が「心地良い」と思える行動をとる

メンタル強めな人の生活習慣8 ストレスを感じた自分を「恥ずかしい」と思わない

メンタル強めな人の生活習慣9 「自分でやらなくちゃいけない」という思い込みを捨てて、相談する

メンタル強めな人の生活習慣10 空間認知力を高めて、優先順位をつけて行動する

ふだんやっていることと組み合わせて習慣化させる

購入者限定無料特典

あなたに必要な

視覚トレーニングがわかる

YES・NOチャート(PDF)

メンタル強めになるためには、自分のまだ発揮できていない力を知ることも大事。そこで、本書でご紹介した4つの「ベース力」のどれを強化すればいいのかがわかるYES・NOチャートをご用意いたしました。ぜひ、お試しください。

※無料プレゼントは、お客様ご自身で別途お申し込みが必要です。

※無料プレゼントは、サイト上で公開するものであり、

小冊子などをお送りするものではございません。

※上記無料プレゼントのご提供は予告なく終了となる場合がございます。

あらかじめご了承ください。 -

バングラデシュに実在するストリートチルドレンの少年・リアドとView More

ぼくの、本当にあった物語。

ぼくの暮らしと、バングラデシュのあの子の暮らしはつながっている。

世界のつながりを考える、メッセージブック

路上で寝ていたのは…

ごはんが食べられなかったのは…

ぼくだったのかもしれない

――でも、ぼくはあの子にいちばん大切なものをもらった――

64ページ・上製・オールカラー・168ミリ×168ミリ

【発行】三五館シンシャ/【発売】フォレスト出版

-

新NISA元年だった2024年を終え、「NISAの積み立てをコツコツ始めたけど、やっぱり大きく稼ぐには個別株投資だよなぁ」と感じている人が多いのではないでしょうか。私もそんななかの一人でした。そこで注目したのが個別株、しかも安定的に伸びている米国株投資オンリーの投資情報をYouTubeで発信しているPANさんでした。4億円の資産を築いた、その手の内を明かした1冊として、正直1900円は安いと思います!

POSTED BY寺崎

View MoreTOP10%の投資家になる方法とは?

「勉強しないで学校の成績を上げたい」

「練習しないでピアノが上手になりたい」

あなたの子どもがこんな発言をしたら

きっとこう思うはずです。

「そんなことは絶対に無理だ」と。

株式投資も同じです。

勉強せずに投資でリターンを上げるなんて

できるはずがありません。

しかし、ちまたでは

YouTuberがおすすめする商品に投資する「いいなり投資」や

投資信託に積み立てて、あとはほったらかしの

「ほったらかし投資」が流行っています。

これまでは「いいなり投資」や「ほったらかし投資」で

お金を増やすことができたかもしれませんが

この先もずっとうまくいくとは限りません。

では、どうすればいいのか?

その答えは「勉強すること」です。

では、何を勉強すればいいのでしょうか?

それがこの本のメインテーマです。

具体的には次の4つ。

(1)マクロ経済

(2)投資戦略

(3)個別株選定

(4)テクニカル分析

意外と世の中にはこの4つを

しっかり1冊で解説した書籍がありません。

そこで本書を世に送り出すことにしました。

著者は100万円から米国株投資を始めて

10年で1億円、そののち総資産を4億円に増やし

いまではFIREして悠々自適な生活を送っています。

米国株投資の魅力に取りつかれ

足掛け10年以上、成功と失敗を繰り返し

トコトン勉強して米国株一本で勝負してきた

著者の実践メソッドがあますところなく詰め込まれた本書。

日本では、こと米国株投資に関して

ここまで勉強している人はいません。

ですから、本書で解説する内容を網羅すれば

米国株投資のトップ10%に食い込むことができます。

もちろん、本書で展開するメソッドは米国株に限りません。

株式投資全般に有用です。

「英語が得意じゃないから無理」

「海外の情報は取りにくいから難しい」

こんな声もよく聴きます。

たしかに言語の壁、国境の壁はあります。

しかし、いまや翻訳機能を使えばなんなく読みこなせますし、

生成AIを活用すれば英語の情報収集も想像以上に簡単です。

その具体的なやり方も本書で詳しく解説しています。

何より、米国株は日本株と比べて、

10倍、100倍の成長が見込める将来性豊かな銘柄がたくさんあります。

日本株と違って、1株単位で買えるのも魅力の一つです。

長い目で見れば、米国経済は今後も

大きく成長していくことが期待されるので

その波に乗らない手はありません。

ぜひ、米国株投資への第一歩を踏み出してみてください。

購入者限定無料特典

米国株投資の裏側が覗ける貴重な未公開原稿をお届け!(PDF)

ページ数の都合上、掲載できなかった未公開原稿を読者特典としてご用意しました。株式投資でFIREする方法、FIREを実現させるための4%ルールほか、各種コラムなど、本編と同様にお楽しみいただけます。ぜひ、ダウンロードしてご活用ください。

さらになんと!

視覚的にわかりやすいスライド集

著者・PANさんより特別10大無料特典

・世界一やさしい米国株投資のためのマクロ経済超入門

・勝率を上げるテクニカル入門完全ガイド

~基礎からわかるテクニカル分析の教科書~

・知らないと損する 投資にすぐ役立つアノマリ50選

・投資のメンタル管理

・年率平均10.7%リターン

―米国株投資のメリット20選・デメリット6選

さらに深く学べる!電子書籍5冊

『一億円達成するためにはどうすればいいですか? PANへ50個の質問をしてみた』

『2025年最新版アメリカ株に投資をすべき理由について』

『【米国株辞書:優良110社】セクター別主要企業の全貌を徹底解説!』

『資金管理 利確 損切り徹底解説』

『投資対象大全―ポートフォリオの作り方』

※無料特典は、お客様ご自身で別途お申し込みが必要です。

※無料特典は、サイト上で公開するものであり、

小冊子・CD・DVDなどをお送りするものではございません。

※上記無料特典のご提供は予告なく終了となる場合がございます。

あらかじめご了承ください。