著者の関連商品

著者の関連商品

-

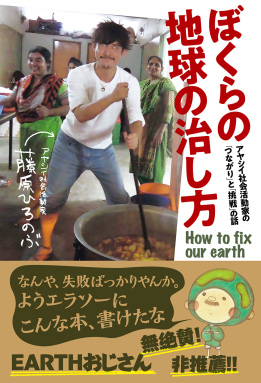

地球の環境破壊も、View More

バングラデシュ・スラムの貧困も、

日本の食糧廃棄も、

全部つながっている。

だから、ぼくやあなたが解決できる!

ギニアで製氷工場を作り、ネパールでヤギを飼い、

バングラデシュ・スラムで食糧支援を行なう

社会活動家・藤原ひろのぶによる初の書き下ろし作品。

「世界とのつながりに気づくことは、

自分の人生を大きく変える」

と言い切る著者が、

「地球の治し方」、さらに自由で、身軽で、

そしてシンプルに生きるための思考法をメッセージする。

*本書の著者印税の全額は、

バングラデシュでのギフトフード(食糧支援活動)に寄付されます。

口では「子どもたちを愛している」と言いながら、その子どもたちの未来を壊す。

そんなカッコ悪いことはもうやめませんか?

今日生まれてくる命に対して、

「タイミングが悪いときに生まれてきたね」

なんてことを言えますか?

未来に絶望しか与えない大人なんて必要ない。

絶望を希望に変えるための努力をしなきゃいけないんです。

社会問題も、地球の環境問題も、すべてつながっているんです。

これらの問題に関しては、全員が当事者です。

自分は関係ないと言える人は一人もいません。(本書より)

もくじ

はじめに

第1部 思考を変えてみよう

つながりに気づく

「怪しい」って何?

稼いでいる人は偉いのか?

失敗は悪くない

本当は怖い“正義”の話

本質を見る癖

同調圧力

第2部 行動してみよう

不法投棄の車の上で

自分の人生の使い方とは?

迷いを断ち切るための起業

お米屋さんを開業、そして窮地に

北海道へ、“夜逃げ”

できないではなく、やりたくない

答え探し

分け合えば十分足りるのに…

ギフトフード

食事をもらいにきた兄妹

仕事の本質ってなんだろう?

自分に何ができるのか?

矢印は自分に向ける

強い人とは?

おわりに

【発行】三五館シンシャ/【発売】フォレスト出版 -

私たちは脳よりも、ハートで先に知覚している。ドキドキしたり、ハラハラしたり、たしかに主張がつよいハートという存在。最新の科学的知見を交えつつ、シャンティさんの思いやり溢れる温かい文章を読むだけでもハートが開かれていく実感がわく1冊になりました。

POSTED BY杉浦

View More今、全世界が注目する研究!

「どこかにもっと

「引き寄せ」と「幸福感」のカギは【ハート】にあった!

いい人生があるのではないか・・・?」

そう思っている方は

たくさんいらっしゃることでしょう。

その思いはあなたの【ハート】からの思いです。

「ハート」の思いは

いつも私たちを本当の幸せへと導いてくれ、

「ハート」の願いは

必ず実現するようになっています。

ただし、「ハートの力」が育っていなければ、

幸せになることはできません。

しかし、あなたが現在

どのような境遇にあったとしても、

「ハートの力」を目覚めさせ、

「ハートの導き」に従えば、

あなたが本当に求めている人生を

歩むことができるようになります。

「古代の叡智」×「科学的発見」!

古代インド、古代エジプト、

古来語られてきたハートの秘密

中東、アフリカ、ヨーロッパ・・・

「ハートの力」の凄さは

古来、世界各地で語られてきました。

そして、現代では、

米国カリフォルニア州のハートマス研究所や、

アリゾナ州立大学、カナダのモントリオール大学、

英国ブライトン・サセックス・メディカル・スクール、

ロンドン大学ロイヤル・ホロウェイ校などをはじめとした、

世界中の最先端の研究施設で、

「ハート」に関する研究や論文の発表が相次いでいます。

本書は、そうした「ハート」についての

最新研究結果を交え、

「ハートの力」についてお話しし、

それだけでなく、

あなた自身が「ハートの力」を発揮して

【最高の人生を送るためのレッスン】をご紹介します。

「あなたのハートを目覚めさせるスペシャル音源」を

本書をご購入くださった方全員に、

読者無料プレゼント

以下の無料プレゼントをご用意しています!

こころを鎮め、あなた自身や宇宙の本質を感じる

メディテーション【PDF、音声】

著者・加藤シャンティ徳子による、

あなたのハートを目覚めさせる瞑想の解説PDFと

オリジナル音源をスペシャルプレゼント!

ハートの思いに気づきやすくなり、

エゴの思いにとらわれることなく

ハートに従うことができるようになっていく

メディテーションです。

※無料プレゼントは、お客様ご自身で別途お申し込みが必要です。

※無料プレゼントは、サイト上で公開するものであり、

CD・DVD、冊子などをお送りするものではありません。

※無料プレゼントのご提供は予告なく終了となる場合がございます。

あらかじめご了承ください。

本書の内容

はじめに

私たちが本当に幸せだと感じることが難しいのはなぜ?

なぜハートがカギなのか?

ハートの力

あなたには本当になりたい姿、生きたい人生がある

パート1 あなたの本当の願いを実現する「ハートの秘密」

第1章 あなたを最高の人生へと導く「ハートのすごい力」

あなたの人生も世界の未来もハート次第

あなたは、あなたが本当に望んでいる人生を生きることができる

そもそもハートって何?

「ハート」とは本当の自分自身

「ハート」を感じてみる

エクササイズ1 ハートを感じるワーク

「ハート」という言葉が指しているもの

ハートに宿る22の力

ハートの力であなたが本当に望んでいる未来を創り出す

なぜハートの力について学び、ハートの力を育てる必要があるのか?

マインド重視でハートが置き去りにされがちな世界

ハートの力が育っていなければ幸せにはなれない

あらゆる場所で重要視されているハートの力

誰もがハートの力で人生をより素晴らしいものに変えることができる

すべての人の内には分かち合うべき才能と美しさが眠っている

ありのままの自分でいるということとハートの願い

ハートの思いに従えば、あなたがなりたい自分になれる

ハートのすごさと科学が気づきはじめたハートのすごい力

私たちのはじまりはハート(心臓)から

脳よりも速く正確な認識力と知覚力を持っている

記憶する力を持っている

ものごとに対する推理や判断に影響を与える力を持っている

脳よりも強く大きな電磁的フィールドを持ち、大きな影響力を持っている

自分以外の生きものと共振してシンクロ(同調)する力を持っている

心も体も健康にする癒しの力の他、様々な力を持っている

何事もほぼ予想通り、思い通りの快適で安全な国に住むことの大変さ

なぜ今「ハートの力」の大切さが注目されているのか?

私たちは、「存在の本質・魂」+「ハート」+「 感情」+「マインド(思考)」+「身体」の5つの要素でできている

私たちはすべて同じものからできている

⓪すべての存在に共通する存在の本質

宇宙という海から生まれたしずくのような私たち

①魂

ハートの役割

②ハート

ハートから生まれる感情とマインドが生み出す感情

③感情 2種類

マインドには2つの状態(働き方)がある

④マインド(思考)2種類

⑤身体

「エゴ」という言葉が意味するもの

ハートとエゴ

古代より語られてきたハートの秘密

第2章「ハートの力」が目覚めると何が起こるのか?

ハートの力が目覚めると何が起こるのか?

ハートはどんなふうに私たちを導いてくれるのか?

魂の目的には2つの種類がある

ミッション(使命)や役割に関する魂の目的

魂の目的とテーマ

魂の目的が同じでも、テーマが違えば全く違った人生になる

同じような魂の目的を持つ3人が生きる3つの人生

人との比較やまねは、自分らしい形でハートの願いを実現するためにする

ハートの願いの種類

チャレンジ(課題や学び)に関する魂の目的

魂の目的やテーマに気づく人もいれば気づかない人もいる

グループや会社などの組織にも魂やハートがある

ハートは私たちの本当の願いを叶えたいと一瞬一瞬働きかけてくれている

もし私たちのハートの力が眠ったままだとしたら……

ハートの思いを無視した時、私たちに何が起こっているのか?

マインドは悪者なのか?

ハートの力が目覚めると私たちはどうなるのか?

あなたが本当に求めていることが分かってくる

あなたの中の無限の可能性が花開く

私たちは自分で思うほど自分自身のことや、才能を分かっていない

自分自身の限界を決めつけ、過小評価している私たち

ハートが発揮したい才能は、ハートに従えば必ず最善の形、

最善のタイミングで花開く

あなたが本当に望むことを体験し、実現し、表現することが人生の目的

ハートの力が目覚めてくれば、恐れや不安や疑いがあっても大丈夫

「一時的な喜び」から「永続する喜び」へ「幸せになる」から「どんな時も幸せ」へ

すべてがギフト( 恩寵)だと感じられるようになる

どんな問題も困難もハートの力が解決してくれる

ハートの力を目覚めさせ、ハートに従って生きていくとどうなるのか?

パート2 「ハートの導き」に従って、あなたが本当に望んでいる人生を創り出す

ハートの力を目覚めさせるあなたの旅がはじまります

ハートの力を目覚めさせるレッスンを始める前に

ハートのペースを信頼し、あらゆるいのちのリズムと調和して生きる

今この瞬間からすべてが始まるということを常に意識する

条件も環境も能力も過去も関係ない

過去の自分の延長線上にある自分自身に対するイメージを手放しましょう

ハートの力を育てることの大切さを忘れない

22の力をバランスよく育てる

マインドや感情を鎮める習慣を身につける

すべてのものをハートで味わい、ハートで味わえるものだけを選択し、手に入れる

ハートの力を目覚めさせて、ハートの願いが実現する未来へ

第3章 ハートの「コール」と「インスピレーション」

1つめのハートの力 ハートのコールとインスピレーション

魂の目的を達成し、幸せになるための呼びかけと導き

コールという言葉とインスピレーションという言葉の意味

ハートのコールとインスピレーションはこんな形でやってくる

ナビゲーターとしてのコールとインスピレーション

私たちがハートではなくエゴに従ってしまう理由

ハートが生み出す無限の未来とエゴが想像する限定された未来

ハートはあなたの想像を超えた未来とあなたを体験させてくれる

まず自分自身が感じていることや考えていることに気づく

今この瞬間の自分自身の思い(感情や考え)や、今この瞬間感じていることに気づく

エクササイズ2 今この瞬間の自分自身の思い(感情や考え)や、

今この瞬間感じていることに気づく

外の世界に注意を向け、自分自身の内に湧きおこる思い(感情や思考)や感覚に気づく

エクササイズ3 外の世界に注意を向け、自分自身の内に湧きおこる思い

(感情や思考)や感覚に気づく

ジャッジせず、ただ、今あなたの内にある思いに気づく

マインドだけで分析したり解釈したり決めつけたりしない

ハートから生まれる思いや感覚とエゴが生み出す思いや感覚

ハートを感じて、今感じている思いや感覚がハートからのものか

エゴからのものかを見分ける

ハートのコールとインスピレーションを受け取り、ハートに導いてもらう

感情とマインドを鎮めハートの声を聞く

ハートのコールとインスピレーションの受け取り方

エクササイズ4 ハートのコールとインスピレーションを意識的に受け取る

ハートのコールとインスピレーションは外の世界からのサインにより

湧きおこってくることも

外の世界に注意を向け、ハートのコールとインスピレーションに気づく

エクササイズ5 外の世界に注意を向けハートのコールと

インスピレーションに気づく

ふとした瞬間のハートのコールとインスピレーションを受け取る

ハートのコールとインスピレーションを受け取ることを邪魔するもの

ハートの思いに従うにはエゴの思いやエゴが求めているものに気づくことも大切

リセットとリフレッシュをこまめにする

ハートに従って行動する。ハートに導かれてハートの目的地へ

まずはハートに従って行動してみる

ハートの目的地までの道。ハートに従って行動しようとすると起こること

ハートに従い始めるだけで素晴らしいことが起こる

ハートのコールとインスピレーションを確認しながら進む

ハートからの「そっちでOK」サイン

一歩目はハートに従うのに、二歩目からはエゴに従ってしまう私たち

重たい気分という時こそ、ハートからの「そっちでOK」

サインが出ていることもある

エゴマインドがつくり出すニセモノのコールやインスピレーションに注意!

「わくわくすることをする」「好きなことをする」「引き寄せる」の落とし穴

ハートに従うのが難しい時には

ステップを分解してみるとどんな時もハートに従うことができる

ハートに従って、ハートの願いを実現するための問いかけ

エクササイズ6 ハートに従って、ハートの願いを実現するための問いかけ

困難や抵抗やあきらめに対処する

問題や困難からギフト( 恩寵)を受け取るための問いかけ

エクササイズ7 問題や困難からギフト( 恩寵)を受け取るための問いかけ

アドバイスやサポートを受けることの大切さ

アドバイスやサポートをしてもらう方の条件

感情に対処する

私たちが本当に幸せになる方向へ、ハートが求める方向へと導いてくれる感情

専門家の助けを借りることが必要な場合

ハートのコールとインスピレーションを受け取るために役立つこと

自然や宇宙を感じる時間を持ち、ハートと感情とマインドを調和させる

エゴが持つものに気づいて手放し、ハートを開いて謙虚にハートの思いを受け取る

神さま、大自然、森羅万象、宇宙など大いなるものにお祈りする

あなた自身の才能や、使命や、役割に気づいていますか?

自分の使命が分からなくても問題ない

自分を生きる「自分道」を極めることが人生の目的

自分の才能や役割や使命に気づくために大切なこと

使命を果たすというのは何か大きなことをするということではない

才能を目覚めさせるために大切なこと

その才能を開花させるべく追求するかどうか、どう向き合うべきかはハートに聞く

何かの型にはまらない

ハートに従って始めたことが違った方向に行ってしまうことも

隠れている才能と磨かれていない才能

好きなことを「エゴ」に任せてやっているだけでは才能は開花しない

何としても、自分のハートが求めていることをする必要がある

「わくわく」することや「好きなこと」と才能・使命・役割

人に喜ばれて喜んでいるのはハート?それともエゴ?

特定のことをすることが、使命や役割を果たしたり、才能を生かすことではない

何をするかということよりも、自分自身の「在り方」や「性質」という才能を

活かすことがハートの願いである場合も自分自身も喜びを感じながら、

自分自身がこの世界の喜びになっていく

あなたの才能や使命や役割に気づく

エクササイズ8 あなたの才能や使命や役割に気づく

あなたはあなたが想像している以上に素晴らしい存在

誰しも、そしてあらゆる存在が大きな役割を持っている

第4章 ハートの「創造力」で本当のあなたが望む未来を創造する

2つめのハートの力 イメージやヴィジョンを生み出し、現実を創り出す創造力

ハートの創造力で本当のあなたが本当に望む未来を創造する

この世界はハートのフローとヴィジョンから始まった

どんなものも創り出す大きな力

ハートのイメージやヴィジョンがあなたが望んでいる未来を見せてくれる

ハートのフローに従って、意識を向けるだけですべてが始まる

現実を創り出すステップ

イメージやヴィジョンを現実にする方法はハートが教えてくれる

ハートから生まれるイメージやヴィジョンが多様性をもたらし世界をより美しくする

ハートから生まれるイメージやヴィジョンは本来のあなたの素晴らしさや

美しさを表している

イメージやヴィジョンを味わう時間が本当に求めている人生を創造する

ハートとともにイメージやヴィジョンを描いて未来を創る

エクササイズ9 ハートとともにイメージやヴィジョンを描き、

描いたイメージやヴィジョンを観て味わって体感する

イメージやヴィジョンを観て味わって体感するエクササイズについて

エゴがつくり出すイメージやヴィジョン

様々な領域やテーマについてのイメージやヴィジョンを描いてみる

この世界に存在するすべてのものについてのハートの願いや思いを感じてみる

ハートのフローとともにイメージやヴィジョンを描いていけばすべてが実現する

エピローグ ハートで生きてこの世界をより美しく豊かな喜び多き場所に

あなたが本当に幸せになるためのたった一つの方法とは……

ハートで生きてこの世界をより美しく豊かな喜び多き場所に

あとがき

謝辞

参考文献・引用文献

-

人生100年時代、健康寿命への関心が高まっています。では、脳の健康寿命について考えたことがありますか? 昔に比べて私たち現代人は、アルツハイマー病やパーキンソン病など、脳に関する病気の発症率が増えていると言います。「人の名前がすぐに出てこない」という場合も「年のせいだ」とそのままにしておくと、脳の老化がどんどん進行していくそうです。ちょっとでも気になったら、本書で書かれている習慣を、1つでもいいので1日でも早く実践してみてください。いずれも意識すれば簡単にできるものばかり。私は、取り急ぎ非利き手を意識的に使うようにしています。

POSTED BY森上

View More人の名前が出てこなくなったら要注意!

「最近、物忘れがひどくなった」

脳波研究の第一人者による脳のアンチエイジング術

「人の名前がすぐに出てこない」

「昨夜食べたメニューが思い出せない」

そんな体験をしたことはありませんか?

もし、

「年をとってきたから、しょうがない」

と思っているとしたら、

あなたは要注意です。

脳の老化が始まっているかもしれません。

そのままにしておくと、

あなたの脳の老化はどんどん進んでいきます。

早い人だと、

40代からその兆候が出てきます。

では、

脳の老化の進行を防ぐ方法がないのか?

いや、あるんです!

脳の老化の進行を抑えるだけでなく、

脳を活性化させて若返らせる画期的な方法が!

画期的な方法といっても、

特別な薬や医療機器は必要ありません。

あなたの毎日の行動や習慣を

ちょっと変えるだけ。

◎スマホを「非利き手」でいじる

◎運動のテンポに合わせて、かけ声をかける

◎モノは、親指と、人指し指以外の指でつまむ

◎脳科学者もやっている「ボケない食事法」

など、

本書では

脳を若返らせる

ちょっとした日常習慣術を厳選して

15項目を取り上げています。

いずれも脳波研究の第一人者である

著者が実践しているものばかり。

15のうち、

どれか1つでも実践するだけで、

効果があります。

人生100年時代を迎えるのに、

脳の健康寿命を延ばす必要があります。

本書では

科学的根拠に基づいた、

脳のスマートエイジング術を完全公開します。

気になる本書の内容

本書の内容は以下のとおりです。

はじめに

【第1の習慣】スマホを「非利き手」でいじる

◎「利き手」と脳の関係

◎脳の指令で手を動かすメカニズム

◎「非利き手」を使うと、脳が活性化する

【第2の習慣】運動のテンポに合わせて、かけ声をかける

◎パーキンソン病患者のリハビリからのヒント

◎自己ペースを助ける方法

◎ウォーキングは「1、2」のテンポ

【第3の習慣】モノは、親指と、人指し指以外の指でつまむ

◎赤ちゃんの発達を診る部位

◎指の動きと脳の関係

◎指を動かせば、脳の中の広い領域を刺激できる

◎普段あまり使わない中指、薬指、小指をあえて使う

【第4の習慣】楽器を弾く──50の手習いでも遅くない

◎なぜ若い人に比べて、楽器の上達が遅いのか?

◎手先を使う反復訓練の大きな効用

【第5の習慣】メモをとるときは、できるだけ手書きで

◎手書きの効能

◎日本人と欧米人で、脳の働く場所が違う!?

◎手っ取り早く脳を活性化させる方法

【第6の習慣】俳句と川柳で「連想記憶」を鍛える

◎記憶のメカニズム

◎物忘れのとき、脳では何が起こっているのか?

◎俳句という連想ゲーム

【第7の習慣】日曜大工が脳を変える

◎「体で覚える」という脳への効用

◎認知症にも負けない、体で覚えた「手続き記憶」

◎複数の情報を組み立てて、問題を解決する「作業記憶」も一緒に鍛える方法

【第8の習慣】義務感をできるだけ避ける

◎刺激で生じたひずみを元に戻そうとする防御反応

◎ストレスをコントロールする脳内物質「セロトニン」を増やす方法

◎「セロトニン」を増やす、もう1つの方法

【第9の習慣】ストレッチより週3回の有酸素運動

◎学会が認める、薬を使わずに認知症に効く治療法

◎1日あたりの歩行距離400m以下で、アルツハイマー病の危険度が2倍以上

◎有酸素運動で、海馬が1~2歳若返る

◎「脳トレ」は、効果がない!?

◎脳が喜ぶ運動の時間と強度、運動方法

【第10の習慣】脳科学者もやっている「ボケない食事法」

◎アルツハイマー病は、脳の糖尿病

◎アルツハイマー病とインスリンの深い関係

◎「HbA1c値7.0%未満」を目指して、血糖コントロール

◎国際アルツハイマー病協会も認めるアルツハイマー病を予防する食材

【第11の習慣】ダラダラしながら仕事をしない

◎選択と集中

◎脳における「注意」の2つの種類

◎「日間スケジュール」で、脳のエネルギーを省エネ化

【第12の習慣】スマホを使う時間を決める

◎映像が脳に与える影響

◎「ポケモンショック」事件

◎けいれん発作を引き起こした画像の真相

◎眼と脳の視覚野の関係と、けいれん発作のメカニズム

◎画面から遠ざかっても、明るくしても、刺激を受けるものだから、「時間」を制限する

【第13の習慣】毎朝決まった時間に起きる

◎脳には「2つの時計」がある

◎脳は、時間情報を正確に検出する

◎ブルーライトでリズムが狂っているから、毎日決まった時刻に起きてリズムを整える

【第14の習慣】脳が喜ぶ迷路パズル

◎なぜ認知症患者は迷子になるのか?

◎空間認知を鍛える

【第15の習慣】脳を鍛える「こころ」のエクササイズ

◎安静状態でも、脳は働き続けている

◎マインドフルネスで、脳のアイドリング状態を活発化

おわりに -

2年前に50歳を迎えた私は、ある日突然、「定年後はどう生きよう、年金と貯金だけで100歳近くまで暮らしていけるのだろうか?」という不安にかられました。それ以来、セカンドキャリアやシニアの働き方に関する本を片っ端から読んだのですが、なかなかピンとくるものがありませんでした。どの本も結局のところ「がんばればどうにかなる」レベルの内容か、自分のような一般人には真似ができないようなちょっと特殊な事例しか書かれていなかったのです。そんなとき、木村先生の『働けるうちは働きたい人のためのキャリアの教科書』(朝日新聞出版、2017年)に出会い、そこに書かれていた「サラリーマン時代のキャリアを活かし、個人事業主として複数のクライアントから仕事をもらう」という方法に衝撃を受けました。これをもっと具体的に知りたいというのが、本書を企画したきっかけです。おかげさまで期待通りの内容に仕上がりました。先行きに不安を感じている45歳以上のサラリーマンの方にはぜひともお読みいただきたいと思います。皆さんが長年の会社勤めでつちかったキャリアはお金に替わるのです。自信を持って退職後の人生に臨んでいただけたら幸いです。

POSTED BY貝瀬

View More先行きに不安を感じている中高年サラリーマンのための

ちょっと前の話になりますが、

「自分のキャリアをお金に変えて、定年後もバリバリ稼ぐ」技術、大公開!

「ほとんどの人の老後資金が2000万円不足する」という財務省の報告書や

経団連会長の「終身雇用制はもう維持できない」という発言が話題になりました。

これを聞いて、自分の老後が不安になった中高年サラリーマンの方は

ずいぶんいらっしゃるかと思います。

でも、その不安を解消するためのごくシンプルな法があります。

定年退職になって会社を離れたあとも「稼げる力」を身につければいいのです。

とはいえ、「何をやって稼げばいいのか」

「普通のサラリーマンだからこれといったスキルもない」

「リタイア後の仕事なんて低賃金労働しかないのではないか」

などと思われている方がほとんどだと思います。

でも、大丈夫です。

これまで多くのシニアサラリーマンのキャリア相談に乗り

会社員時代のスキル・ノウハウをお金に変える方法を指導してきた木村勝さんが

「働けるうちは働く」ためのテクニックをお教えします。

たとえば、本書でご紹介する方法は、

□元の会社と業務委託契約を結ぶメインクライアントにする

□現役時代に築いた他社の同業種のネットワークを活用する

□少額でいいので複数のクライアントから仕事をもらう

□キャリアという貴重な商品にきちんと値段をつける

□あえて他業種で自分のスキル・ノウハウを売り込む

といったことです。

こうすることによって、自分が長年つちかったキャリアをお金に変えることができ、

老後のお金も不安もなくなりますし、何よりも充実したものになるに違いありません。

全国の悩めるシニアサラリーマンの皆さまにお勧めの1冊です。

気になる本書の内容

本書の内容は以下のとおりです。

はじめに

~「働けるうちは働きつづける“稼ぐ力”」を身につけて、人生100年時代を豊かに生きよう

第1章 国も企業もあなたの面倒を最後まで見てくれません!

◎終身雇用制度がなくなる日

◎ますます遅くなる年金支給の開始時期

◎年金額は減る一方 ~悠々自適の年金生活はもはや夢物語

◎日本の高齢者の9割が「下流老人」化する!?

◎大企業の社員ほどリスクが高い時代

◎大企業ほど積極的に進めるIT・AI(RPA)投資、先細るシニア向け業務

◎「定年延長」は本当に朗報なのか? ~「公務員65歳定年延長」導入へ

◎誰も気づかない定年延長の「光と影」

◎若手・ミドルにも大きな影響を与えるシニア雇用の問題点

◎埋まらない世代間の意識の溝 ~実は歓迎されていないシニア雇用

◎容赦ない年下上司の仕打ちにあなたのメンタルは耐え切れるか?

◎中高年サラリーマンのメンタル不全が増えている

◎上と下からの板挟みに悩む若手上司

◎果てしなく続く“痛勤地獄”にあなたの身体は耐えられるか?

◎今こそ「個人としてのキャリアの成長戦略」が必要

第2章 定年後の生活レベルは60歳までのすごし方ですべてが決まる

◎「必要とされていない感」を抱えて何十年も生きますか?

◎定年後の時間の使い方が下流老人化を防ぐ

◎「見える化」して初めてわかる人生の時間資源

◎居心地がよい会社にいるほど、勇気のハードルは高くなる

~「ゆでガエル状態」になりやすい人はこんなタイプ

◎あなたの実際の市場価値と今もらっている給料はこんなにかけ離れている

◎不遇なときこそ、キャリアを見直すことで新たな道が開ける

◎シニア期に入ったらマインドセットを切り替えよう

◎サラリーマンの人脈とノウハウは実はこんなにニーズがある

◎過去は変えられないので「今後どう活かすか」と考える

◎ほとんどのサラリーマンが気づかない「自分の価値」

◎「自分のキャリアは自分で決める」=「定年の時期は自分で決める」

◎定年後のキャリアは「優秀か優秀でないか」ではなく、

「準備したか、しなかったか」で決まる

◎日本的な働き方のメリットを最大限利用する

~「転勤」というリスクのない転職で経験を積める日本企業

◎一定期間で上司・同僚が変わるのは日本企業に勤務する最大のメリットの1つ

◎利害関係抜きの人的ネットワークを作ろう

◎「肩書」「資格」よりも「実務経験」がポイント

◎「生涯現役」に欠かせない「一気通貫」実務スキル

~実務スキルの磨き上げに最適な中小企業

◎今いる会社のマネタイズの仕組みを自分のものにしておく

◎「6ゲン主義」で仕事を極める(現場・現物・現実+原理・原則・原点)

◎AI・RPA時代こそ、実はシニアの独壇場

第3章 「働けるうちは働く人」になるためのセルフ意識改革

◎自分のOS(ポータブルスキル)を意識する

◎3つのポータブルスキルを「見える化」しておこう

◎ポータブルスキルが明確ならば他業種・他職種も怖くない

◎戦略的自己投資を行おう ~サラリーマン時代にさまざまなチャレンジしておく

◎安価なシェアオフィスを借りて、退職後のシミュレーションをしておく

◎「自分の当たり前」が他人にとっては「貴重なノウハウ」

◎キャリアを「アナロジー思考」で考えると思わぬ新天地が見つかる

◎自分の肩書は「当てはめる」のではなく、自分で「作る」

◎国と企業の本音は「65歳以降は自分の力で稼いでほしい」

◎個人事業主の視線を持って目の前の仕事に取り組もう

◎フレキシブルな働き方の選択肢を持つことでリスクを減らす

~実は働き方はたくさんある

◎「副業・兼業的な視点」を持ち、さまざまなことを経験しておこう

第4章 「働けるうちは働く人」になるためキャリアデザイン術

◎絶対必要なキャリアの「棚卸し」と「キャリアデザインマップ」

◎キャリアの方向性を見定めることが重要

◎情報アンテナの感度を上げる「カラーバス効果」

◎将来の高い目標から眺める ~「虫の目」ではなく「鳥の目」でキャリアを見つめる

◎これから必要なのは、会社ではなく、「自分の仕事」へのエンゲージメント

◎定年後にイキイキ働くシニア全員に共通する「不遇な過去」

◎自律的キャリアを実践するために必要な「三種の神器」の作り方

◎【ツールその1】「家族キャリアマップ」を作成する

◎【ツールその2】「ライフカーブ」で見えてくるあなたの「キャリアの風水」

◎【ツールその3】「キャリア棚卸しシート」の作り方

◎将来の羅針盤「キャリアデザインマップ」を作成しよう

◎キャリアの方向性を見定めよう ~「キャリア・アンカー」を認識する

◎シニアからの「Will/Can/Must」の考え方

◎「やりたいこと」ではなく「やりたくないこと」から考える

◎「30日・1年・10年の余命」を想定してみる

◎自分はいったい何者なのか? ~肩書を考えてみる

◎ 自分でコントロールできない外部環境の変化はどうする?

◎キャリアデザインマップを完成させる

◎キャリアデザインマップの実行にあたっての5つのポイント

~必須スキルはなるべく早い時期から準備する

◎人の話を聴けない「パワハラ系シニア」は絶対に成功しない

◎「寄り添い力」はシニアになってからでも養成できる

◎老後の生活を豊かにしてくれる人的ネットワークを早くから形成しておく

◎社外のネットワークを構築する際の必須アイテム「個人名刺」

◎SNSに参加していないのは「存在していない」のも同然 ~情報発信のススメ

◎個人事業主の目線を持つためには何をしたらいいのか?

◎シニアからのキャリアデザイン5原則

◎キャリアの航海に漕ぎ出すための3つのステップ

第5章 あなたのキャリア&スキルをお金に変えるための具体的な方法

◎サラリーマン時代にマネタイズの予行演習をしておこう

◎いよいよマネタイズの本番へ ~まずは今の会社をクライアントとすることを考える

◎クライアント拡大のタイミングの見極め方

◎クライアント拡大のターゲット

◎どうしてもやってしまいがちな「応相談」という料金設定

◎シニアからのキャリアを複線化するさまざまなルート

◎毎月3万円を10カ所からいただくという発想

-

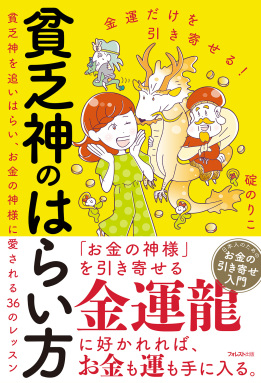

『いいことだけを引き寄せる!結界のはり方』の著者、スピリチュアルセラピストの碇のりこさんによる最新刊です。

お金の運がないときって、とことんないものですよね。そんなときは、稼ぎ方より、貯金の仕方より、お金の運気をまずは上げることが大切と著者は書いています。いわば「貧乏神」がついている状態とのこと。

「貧乏神のはらい方」を中心に、誰でも簡単に実践できる金運の上げ方が書かれています。

お金に困っている人はもちろん、困っていなくてももっと増やしたい人にも読んでいただきたいです。

POSTED BYシカラボ

View More人気スピリチュアルセラピストが教える

「なぜかいつもお金がない」

貧乏神のはらい方!!

「お金が不思議と貯まらない」

「ビジネスチャンスに恵まれない」

「お金に困ることが多い」

もしも、どれかに当てはまるのなら、

「貧乏神」に好かれてしまっているのかもしれません。

このお金の流れが悪い状態になっているなら、

仕事をがんばったり、お金を貯めようとしてもうまくいきません。

まずは、お金や自分の運気の流れをいい状態にする必要があるのです。

「貧乏神」を追い払い、

福の神と呼ばれる「お金の神様」に

愛される必要があります。

人気スピリチュアルセラピストであり、

月間190万PVの人気ブロガーである著者が教える

お金の神様に愛される36のレッスン!

日本人が古来からやってきた

お金の引き寄せの法則をご紹介します。

目次

第1章 お金の神様に選ばれる人の秘密

第2章 貧乏神・貧乏龍のはらい方

第3章 お金の神様・金運龍に好かれる人になる方法

第4章 金運を高める潜在意識の書き換え方

第5章 金運力を高める「金運龍」を動かす習慣